4月のBOØWYのラスト・ギグよりも、また8月のルースターズの時と比較しても、まったくもって情緒性の感じられない、それでいて極めてテンションの高い解散コンサートであった。いや”解散コンサート”という言い方は語弊がある。現時点ではMCで福岡ユタカが語っていたように、あくまで「PINKライブ凍結宣言」を行っただけなのであるから。

開演前から会場は超満員。スタッフも驚くほどの出足の速さで、今回のコンサートのチケットは売り切れたという。前述したように、今日が最後のライヴになるというパブリシティはまったくなされてなかったわけであるから、あくまでこれは純音楽的に、ライヴ・バンドとしてのPINKの評価がエンド・ユーザーの中でも高まってきた証しだととらえていい。もっともメンバーにしてみれば「何をいまさら・・・・・」ということにはなろうが。

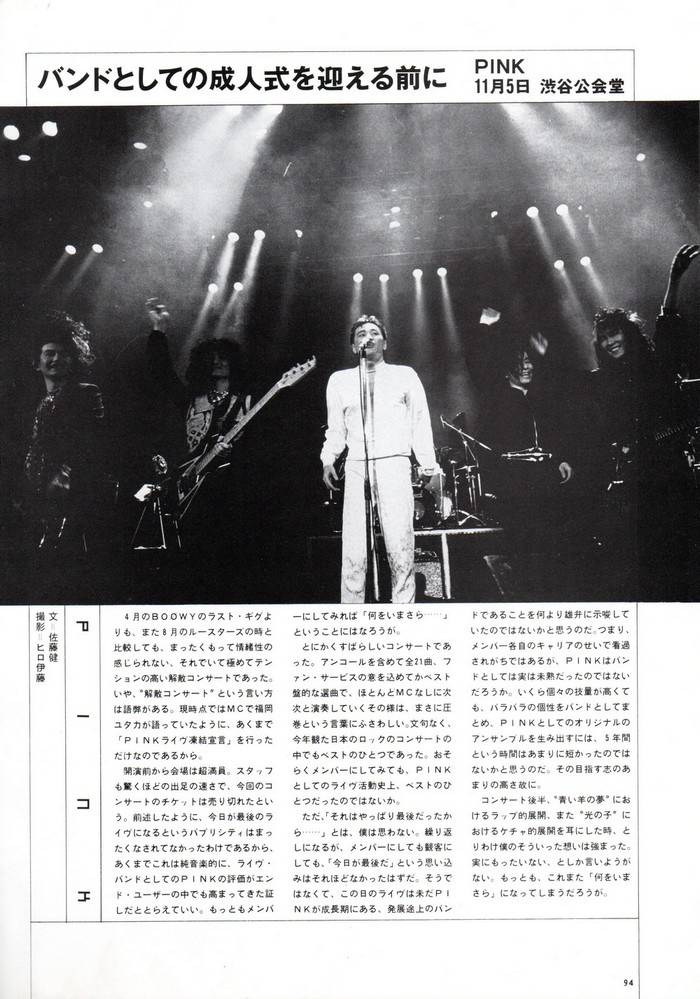

とにかく素晴らしいコンサートであった。アンコールを含めて全21曲、ファン・サービスの意を込めてかベスト盤的な選曲で、ほとんどMCなしに次次と演奏していくその様は、まさに圧巻という言葉にふさわしい。文句なく、今年観た日本のロックのコンサートの中でもベストのひとつであった。おそらくメンバーにしてみても、PINKとしてのライヴ活動史上、ベストのひとつだったのではないか。

ただ、「それはやっぱり最後だったから・・・・・」とは、僕は思わない。繰り返しになるが、メンバーにしても観客にしても、「今日が最後だ」という思い込みはそれほどなかったはずだ。そうではなくて、その日のライヴは未だPINKが成長期にある、発展途上のバンドであることを何より雄弁に示唆していたのではないかと思うのだ。つまり、メンバーの各自のキャリアのせいで看過ごされがちではあるが、PINKはバンドとしては実は未熟だったのではないだろうか。いくら個々の技量が高くても、バラバラの個性をバンドとしてまとめ、PINKとしてのオリジナルのアンサンブルを生み出すには、5年間という時間はあまりに短かったのではないかと思うのだ。その目指す志のあまりの高さ故に。

コンサート後半、”青い羊の夢”におけるラップ的展開、また”光の子”におけるケチャ的展開を耳にした時、とりわけ僕のそういった想いは強まった。実にもったいない、としか言いようがない。もっとも、これまた「何をいまさら」になってしまうだろうが。

(ROCKIN’ON JAPAN記事 文:佐藤 健/撮影:ヒロ伊藤)