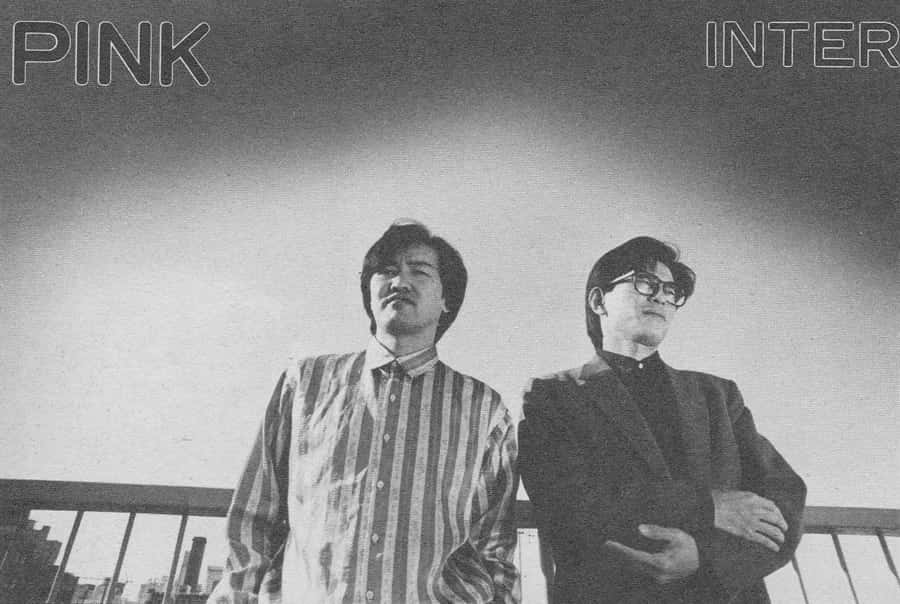

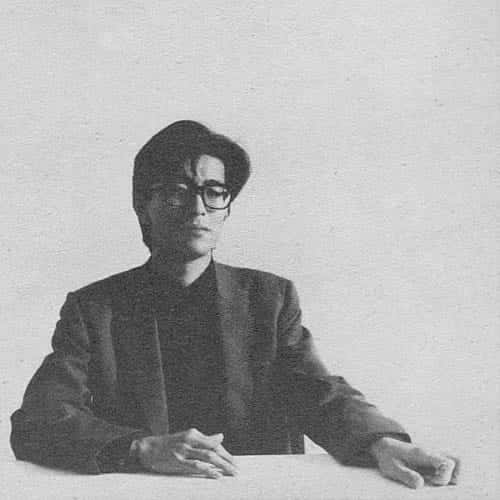

渋谷ヒデヒロが多くを語る貴重なインタビュー。

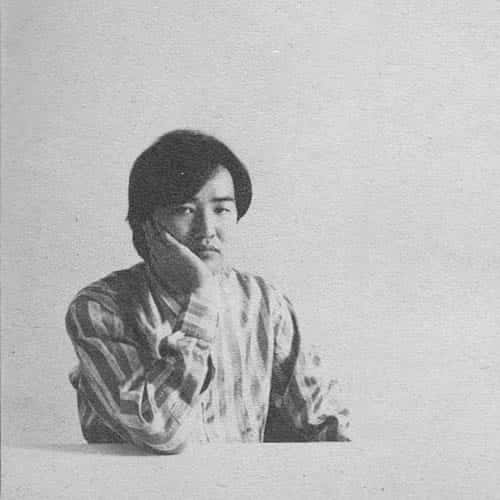

曲作り/サウンド作りに、そして抜群のノリを弾き出すライブ・プレイにと、その才能を発揮するPINKが、待望のセカンド・アルバム『光の子』を発表した。かなりカチッとまとめられていたファーストに比べ、より自由(ラフ)な雰囲気とわかりやすいメロディを持ったこのセカンド・アルバムは、常に変貌し続ける彼らの現在をそのままにとらえたアルバムと言えそうだ。リーダー格の福岡ユタカとギタリストの渋谷ヒデヒロに、そんなPINKの今を語ってもらった。

―――今回のアルバムの方がメロディ中心の作り、という印象があるのですが?

福岡 ウーン、わりとメロディに起伏のあるのが多いからね。1枚目の方がメロディは渋かったでしょう。その反面、1枚目は録音のしかたで、楽器の音がかなり派手になってた。あの頃はそうしないと恥ずかしいみたいなところもあって、ちょっと自分でも嫌だなと思いながらもそうしてたんだよね。それで、それに拮抗するだけのボーカルっていうとちょっと難しくって。今回はミキサーの人が変わって、ボーカルの音も変わったし、バックとの兼ね合いもうまくいった、というのはあると思いますよ。

渋谷 今回わりとライブな出来にはなってると思うんですよね。1枚目に比べて、ステージでもかなりやりやすい。

―――1枚目の曲はやりにくかったのですか?

渋谷 やりにくかったって言うか、テンションが高すぎちゃってライブだとどうしても演奏の方に引っ張られるようなところはあるんですよ。基本的には2枚目の曲もアレンジはカチッとしてるんですけど、その中での自由度が高いと言うか。

―――ノリが出せる?

渋谷 ノリノリにもできるしクールに弾いてもできるし、楽しんでできるんですね。ライブって、お客さんの様子とか、その場所の雰囲気とか空気とか、その中で一番いいところに持っていかなければならないですからね。

―――その辺のことが音になってるのか、明るいな、と言うか外に向かっているのが感じられるのですけど?

渋谷 そうですね。外に向かっているというのはあるかもしれませんね。でも、1枚目は1枚目でああいう世界だったけれど、1枚目から2枚目への流れの全部を通して続いているものがPINKなのであって、どっちだけがっていうことじゃないです。

―――サンプリングの使い方に関してのポリシーは?

福岡 僕らの使い方は幼稚ですね。

渋谷 子供の遊びっていう感じのが一番おもしろいよね。

福岡 例えば、サンプリング使ってストリングスの迫力だそうとかっていう使い方じゃないんだよね。どっちかって言うとローテックな使い方。ローテックな方が好きなの。

渋谷 皮肉があるね、その方が。

福岡 そうそう。ハイテクもいいんだけどさあ、何かハイテク使ったらそれでOKみたいのじゃあね。

渋谷 目いっぱいデタラメなエネルギーを出して、そこからおもしろいものを抽出していくのが僕らのやり方ですから。

福岡 レコーディングがデジタルになってSN(Signal to Noise Ratio)が良くなってきているのに反比例して、雰囲気はどんどん悪くなってきてる。雰囲気を出すのに今みんな一所懸命でしょう。PINKはそこを一番大切にするバンドだから、一応この音を出しておけば安心、みたいなところで止まってないで、その先に行きたいっていうのは常にありますね。

渋谷 音質は良くなくっても空間がちゃんとできてればいいんです。一個一個のSNは良くっても平面的なことってありますからね。

―――12弦ギターの使い方なんかおもしろいですね?

渋谷 弦の振動する音って、独特の倍音があってそれだけでホントに気持ち良くなっちゃう。

福岡 あの不純物っぽい、ビョーンっていう、ああいうのは大好きだね。

―――福岡さんの曲の提示のしかたは?

渋谷 まずメロディですね。メロディを聴いてみんなでパッと出て、それはダメ、それはイイっていう具合に徐々に淘汰されていくんですが、このデタラメにガヤガヤやってくってのが一番いいみたいですよ。それで、全員の居場所が違うから、全然どうなるのかわからないおもしろさもあります。

―――そのひとりひとりの居場所というのは常に動いているのですか?

渋谷 かなり動いてますよ。磁場とか位相とか、人の持っているものってあるでしょう。そのかみあわせ具合によって、こっちも引いたり出たりが変わってくるんですよね。

福岡 とにかく個性の強さじゃ日本一でしょう。才能埋蔵量の大きなバンドです。

(撮影/菊池昇)

「ギター・マガジン」1986年4月号掲載

「ギター・マガジン」1986年4月号掲載