ビブラトーンズの脳天気なパーカッションと同一人物とは思えないPINKの頭脳(ブレイン)、理路整然とロック観を述べる。

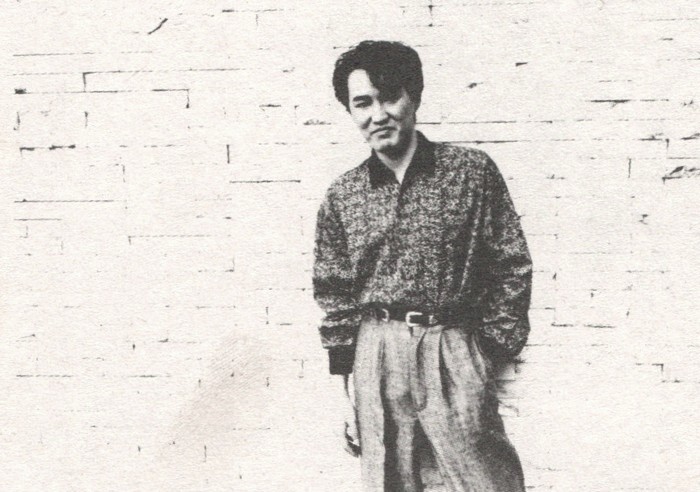

福岡ユタカ(PINK)●インタビュー

●ビブラトーンズの時はパーカッションでしたよね。

「うん。だからすることなかったんで、パーカッション叩いてた(笑)。正式にずっとそれでやるつもりはなかったから、半ば遊びでやってたんだけど。だからいずれ自分のバンド組んで、歌うつもりでいたから」

●じゃがたらに福岡さんがゲストで参加してた時のライヴを僕は随分見たんですけど、その時は、奇声を発して騒ぎまくっている頭のおかしそうなバーカッション奏者って印象しかなかった(笑)、それがPINKでは、渋くて洗練されてて、歌はうまいし・・・・・。

「あれー、なんだ、こいつは!って(笑)」

●ええ(笑)。マジな話、とても同一人物とは思えなかった。どっちが本来の資質なんですか?

「いや、だからね、両方とも本当の自分だとは思うんだけど。ただ違うなっていうのは自分でも判るんだ」

●どういうことですか?つまりその状況になると別の人格になっちゃうとか?

「乗り移るんです(笑)。その時になると、グワーッと来て、ビンビンビンって上りつめていく(笑)。ある意味では二重人格なんだろうけど、でも現在は誰でもある程度分裂してるじゃない?」

●『80年代のグラム・ファンク』なんてコピーが付いてますが、自分ではそれについてどう思ってます?

「いまのPINKはグラムではないと思う。あえてそういえるのは12インチの”ヤング・ジーニアス”ぐらいで。それにサウンドのコンセプトというのはその場その場で変わっていっちゃうし。作り出したい世界があって、それをどういうやり方を使って表現するかという、方法論の問題になるからね。サウンドは流動的なもんだと思う」

「それにLPでいえば、僕はむしろB面の”ゴールド・サイド”の静かな曲調に今日的なものを感じてるんだ。小さい音でトコトコトコトコと、ビートが16でさざ波のように打ってて、そこにうなり声のようなものが被っていくという・・・・・。だいだいグラム・ロックなんていうと得てして懐古のみで終わっちゃうから。やっぱり前に進みたいじゃない(笑)。パワー・ステーションみたいなことじゃどうしようもないと思う」

●でも最近T・レックスのカバーってすごいでしょう。やっぱりあれはいつまでも新鮮なんだ、なんていう人もいますけど。

「だから、ロックって―――この前のライヴ・エイド見ても―――一番いい時期って終わったんだよ、当然のごとく。なんかあれは編集みたいなもんでしょう。だってアーチストが昔の自分を一生懸命コピーしてんだもん。昔の自分に追いつくためにさ。出演したアーチストが古い人間が多かったから余計そう感じたのかもしれないけど、”ああ、もう終わったんだなあ”って感じがつくづくした。だからT・レックスが流行ってるっていうのもノスタルジーだけじゃないかって気がする」

●確かにペイズリー・アンダーグラウンドにしてもそういう感じがありますからね。

「本当だよ、なんかあれに意味があるわけ!? 勿論60年代のその頃のレコード聴くと感覚的にいいなとは思うよ。でもそれを自分達で演っちゃうってのはさ・・・・・。全く、アイデア枯渇しちゃって、何も残ってないんじゃない。サイケに限らずロック全般で考えてもね。まあ、ライヴ・エイドは目的がアフリカの飢餓救済だから、やらないよりはやった方が良かったけどさ。あれで終わったんだとしたら、いいなとは思うね。ただこれを機会にバンドが再結成されるなんて話だけは絶対なしにしてほしい(笑)。まあ、ああいうムーヴメントが出るのは向こうならではだよね。日本じゃシステムばかり先行してて、アートなんか必要ないんだもの。日本でロックにこだわっていくと、どうしようもなくズレてっちゃう気がする。裕也さんみたいにさ(笑い)」

●つまり、向こうはロックが始まり、ロックが終わったという状況が見えるけど、日本ではまだ何も始まっていないというか、それすら見えないというか・・・・。

「要するに、ポスト・モダンの議論でもなんでも一緒だけど―――モダンがないのにポスト・モダンもへったくれもないわけよ。かつて日本にロック・シーンのあったためしがないじゃない。つまり僕らは終わることもできないんだね」

●PINKもアフロ・ビートを取り入れてますが―――”黒人のリズムやビートをかっさらってきても何も始まりはしない、白人は白人の、日本人は日本人の独自のリズムに自覚的であるべきだ”―――なんて批判もありますが、その辺のことはどう考えます?

「うーん、僕も”そんなの全く関係ないじゃん。どこで好きなもん使おうといいじゃない”とは言い切れないところがあるんだ。でも―――例えばラテン・リズムなんかを考えてみると、マンボとかチャチャチャとか形式がきちっと出来上がってるでしょう。で、本場のミュージシャンが来たりして、日本でコピーしてる人と聴き比べてみると、まるで違うわけ。”あ、これはマネだ!”って感じしかしないのね。ところが、アフロ・ビートってのは種々雑多なビートがあって、かつ形があまり定まっていない。つまり、アフロ・ビートってシステムがあるわけじゃないんだね。だから僕ら独自のアフロになっちゃう。元々マネすべき正統のアフロがはっきりしてないんだからさ。・・・・・まあそんなこといっても、サニー・アデの所のトーキング・ドラムが来れば、全然違うもんだけど(笑)”スゲーエ!”しか言えないじゃない、あの音は」

インタヴュアー・広瀬陽一

pic by YOICHI SATOH

「rockin’on」 1985年10月号掲載