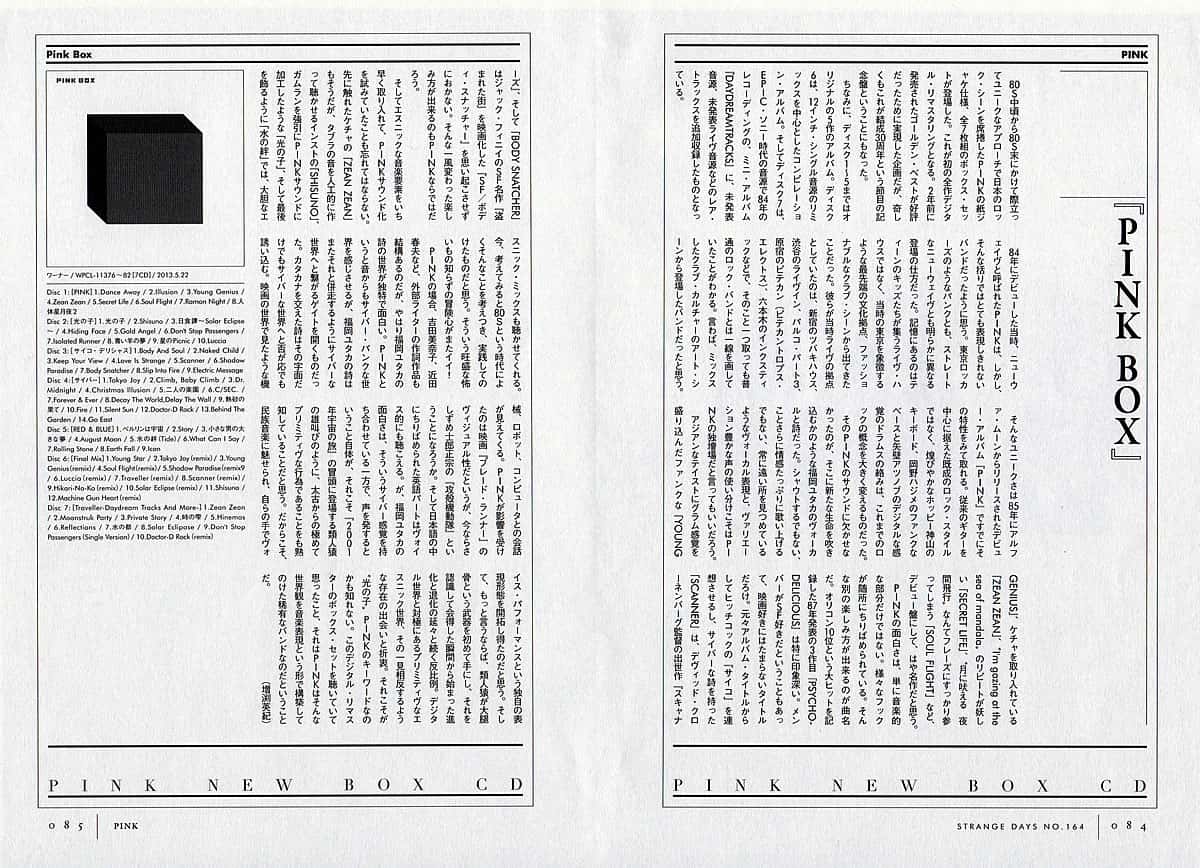

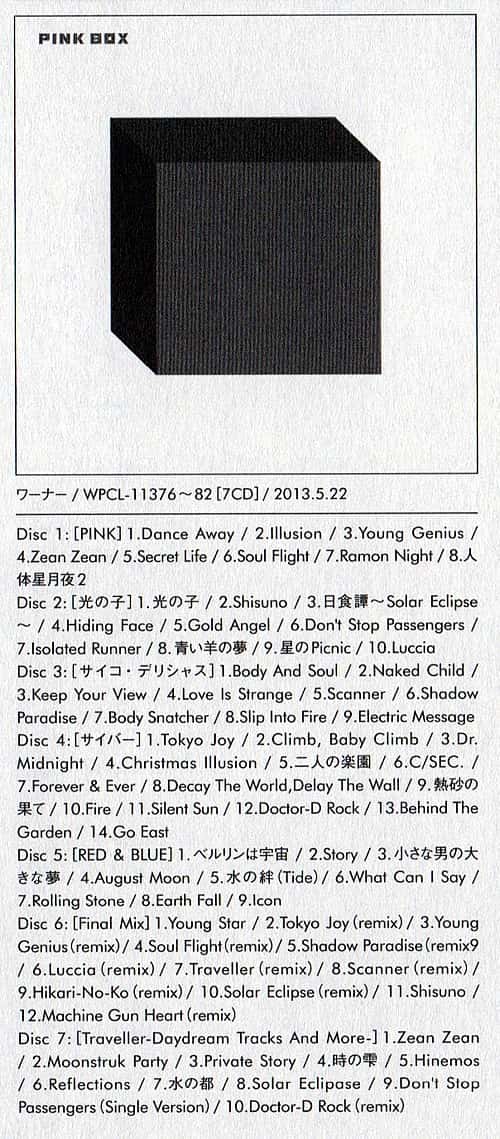

’80s中頃から’80s末にかけて際立ってユニークなアプローチで日本のロック・シーンを席捲したPINKの紙ジャケ仕様、全7枚組のボックス・セットが登場した。これが初の全作デジタル・リマスタリングとなる。2年前に発売されたゴールデン・ベストが好評だったために実現した企画だが、奇しくもこれが結成30周年という節目の記念盤ということになった。

ちなみに、ディスク1~5まではオリジナルの5作のアルバム。ディスク6は、12インチ・シングル音源のリミックスを中心としたコンピレーション・アルバム。そしてディスク7は、EPIC・ソニー時代の音源で’84年のレコーディングの、ミニ・アルバム『DAYDREAM TRACKS』に、未発表の音源、未発表ライヴ音源などのレア・トラックスを追加収録したものとなっている。

’84年にデビューした当時、ニューウェイヴと呼ばれたPINKは、しかし、そんな括りではとても表現しきれないバンドだったように思う。東京ロッカーズのようなパンクとも、ストレートなニュー・ウェイブとも明らかに異なる登場の仕方だった。記憶にあるのはティーンのキッズたちが多く集うライヴ・ハウスではなく、当時の東京を象徴するような最先端の文化拠点、ファッショナブルなクラブ・シーンから出てきたことっだった。彼らが当時ライヴの拠点としていたのは、新宿のツバキハウス、渋谷のライヴイン、パルコ・パート3、原宿のピテカン(ピテカントロプス・エレクトス)、六本木のインクスティックなどで、そのこと一つとっても普通のロック・バンドとは一線を画していたことがわかる。言わば、ミックスしたクラヴ・カルチャーのアート・シーンから登場したバンドだったと思う。

そんなユニークさは’85年にアルファ・ムーンからリリースされたデビュー・アルバム『PINK』ですでにその特性をみて取れる。従来のギターを中心に据えた既成のロック・スタイルではなく、煌びやかなホッピー神山のキーボード、岡野ハジメのファンクなベースと矢壁アツノブのデジタルな感覚のドラムスの絡みは、これまでのロックの概念を大きく変えるものだった。

そのPINKのサウンドに欠かせなかったのが、そこに新たな生命を吹き込むかのような福岡ユタカのヴォーカルと詩だった。シャウトするでもない、ことさら情感たっぷりに歌い上げるでもない、常に遠い所を見つめているようなヴォーカル表現と、ヴァリエーション豊かな声の使い分けこそはPINKの独壇場だと言ってもいいだろう。

アジアンなテイストにグラム感覚を盛り込んだファンクな「YOUNG GENIUS」、ケチャを取り入れている、”I’m gazing at the sea of mandala”のリピートが妖しい「SECRET LIFE」、”月に吠える、夜間飛行”なんてフレーズにすっかり参ってしまう「SOUL FLIGHT」など、デビュー盤にして、はや名作だと思う。

PINKの面白さは、単に音楽的な部分だけではない。様々なフックが随所にちりばめられている。そんな別の楽しみ方が出来るのが曲名だ。オリコン10位という大ヒットを記録した’87年発表の3作目『PSYCHO-DELICIOUS』は特に印象深い。メンバーがSF好きだということもあって、映画好きにはたまらないタイトルだらけ。元々アルバム・タイトルからしてヒッチコックの『サイコ』を連想させるし、サイバーな詩を持った「SCANNER」は、デヴィッド・クローネンバーグ監督の出世作『スキャナーズ』、そして「BODY SNATCHER」はジャック・フィニィのSF名作『盗まれた街』を映画化した『SF/ボディ・スナッチャー』を思い起こさせずにおかない。そんな一風変わった楽しみ方が出来るのもPINKならではだろう。

そしてエスニックな音楽要素をいち早く取り入れて、PINKサウンド化を試みていたことも忘れてはならない。先に触れたケチャの「ZEAN ZEAN」もそうだが、タブラの音を人工的に作って聴かせるインストの「SHISUNO」、ガムランを強引にPINKサウンドに加工したような「光の子」、そして最後を飾るように「水の絆」では、大胆なエスニック・ミックスも聴かせてくれる。今、考えてみると、’80sという時代によくそんなことを考えつき、実践してのけたものだと思う。そういう旺盛な怖いもの知らずの冒険心がまたイイ!

PINKの場合、吉田美奈子、近田春夫など、外部ライターの作詞作品も結構あるのだが、やはり福岡ユタカの詩の世界が独特で面白い。PINKというと音からもサイバー・パンクな世界を感じさせるが、福岡ユタカの詩はまたそれと併走するようにサイバーな世界へと繋がるゲイトを開くものだった。カタカナを交えた詩はその字面だけでもサイバーな世界へと否が応でも誘い込む。映画の世界で見たような機械、ロボット、コンピュータとの会話が見えてくる。PINKが影響を受けたのは映画『ブレード・ランナー』のヴィジュアル性だというが、今ならさしずめ士郎正宗の『攻殻機動隊』ということになろうか。そして日本語の中にちりばめられた英語パートはヴォイス的にも聴こえる。が、福岡ユタカの面白さは、そういうサイバー感覚を持ち合わせている一方で、声を発するということ自体が、それこそ『2001年宇宙の旅』の冒頭に登場する類人猿の雄叫びのように、太古からの極めてプリミティヴな行為であることをも熟知していることだと思う。だからこそ、民族音楽に魅せられ、自らの手でヴォイス・パフォーマンスという独自の表現形態を開拓し得たのだと思う。そして、もっと言うならば、類人猿が大腿骨という武器を初めて手にし、それを認識して会得した瞬間から始まった進化と退化の延々と続く反比例。デジタル世界と対極にあるプリミティヴなエスニック世界、その一見相反するような存在の出会いと折衷。それこそが”光の子”PINKのキーワードなのかもしれない。このデジタル・リマスターのボックス・セットを聴いていて思ったこと、それはPINKはそんな世界観を音楽表現という形で構築してのけた稀有なバンドなのだということだ。

(増渕英紀)

(誤)時の雫→(正)砂の雫

「ストレンジ・デイズ」2013年7月号掲載