音楽的な評価の高さがレコードの売上げにほとんど結びつかないのが、日本の音楽業界の現状だ。圧倒的な観客動員を誇るバンドも、レコード・セールスの点ではイマイチ、という例がいくらでも見うけられる。それは外側から眺めていても、叫んでみても実情は少しも明らかにされない謎の部分だ。PINKに限らず、スタジオの仕事をかなりの数こなしてきたミュージシャン達には、その辺の暗黒部分に触れて何かを悟ったところが、ある。

岡野:多くの人はそこで止まると思うのね。売れるって事、自分への見返りっていうところでの見方が第一に大切になってくる。いい生活したいっていう。もちろんそれは非常に重要な問題でもあるんだけど、売れるっていうことはもっとそれよりもコワイことがいっぱい含まれてる。社会的影響っていうか、売れたモノっていうのはさ、すごい影響を与えうる。どっちにもね。政治とは全然違ったカタチでの変革っていうか、保守にも革新にもまたそれとは全然別のところにもね。人を介入させたりっていう具体的な政策で抑える方法をとらなくても、そういうことができちゃう。人を抑圧することも、逆に人を解放することも。”解放”という名のもとに”抑圧”することとか。僕はその”解放”という名のもとに”抑圧”するものが多くてコワイ。ポップ・ミュージックの中でね。ただ売れればいいんだったらさ、方法って簡単なんだよね。アメしゃぶらせればいいんだよ。アメしゃぶらせて、”ついて来なさい”みたいな。

そういう状況の中で、例えばヒットしている、成功しているモノが真実であってそれ以外はただアーティストのわがままという名のもとの冒険でしかない、みたいな考え方がまかり通っているわけ。”これが新しいでしょ”って言ってもそうは思ってくれない。歌謡曲の作り方でも、新しいモノの導入の仕方っていうのはアメリカのポップスのコピーでしょ。実際僕は何度も制作現場で経験しているけれども、ちょっとイギリスのアンダー・グラウンド的なものを、ホンの趣味的に出しただけでも、”そりゃ、ちょっと・・・”って言う。”わからない”っていうのもあってね。面白がる前に拒絶する。

で、出来上がったモノが現実に売れてしまう。

岡野:そう。例えば僕がT.REXに影響を受けて一生を引きずっているように、その人を変えてしまえるわけ。で、全くそこまでの意味も無くて、ただ単に通り過ぎるものであっても、それが量が多ければさ、それはその人を変えてしまう。

ポップ・ミュージックの製造システムは、一筋縄ではいかない複雑さを内包している。そこへどの部分から、どのように進入していくのか。戦略としてのタレント性の獲得、正攻法でのアプローチ、etc・・・ミュージシャンの音楽性とは、こういうところで初めて問われるべきものなのかも。

岡野:すごく自然に、自分のやりたいようにやるっていうのが真実だと思う。もし”売る”っていうことがすごく自分にとってさ、軋轢があるような行為だったらやめた方がいいと思う。やってる意味が無いでしょう、ポップ・ミュージックを。ポップ・ミュージックは売れて初めて意味がある。売れないうちはただのカルト物っていうか(笑)、10年後に”こんなのあったんだよ”みたいなさ。

ただ、自分達の今やってるやり方が最高だとは思いませんよ。こうした方がいい、ああした方がいいっていうのはいくらでもあるしね。だから僕も自分の周りのやったことに対して”いいじゃん、いいじゃん”みたいな気持ちは全然無くてさ。ダサイものはダサイと僕は思うしね。言い訳なんかしたってしょうがない。だからアーティストはホントにいい作品を作らなきゃ、ダメだと思いますよ(笑)。

結局、それに尽きる?

岡野:そう、それに尽きる(笑)。周りのアーティストも多かれ少なかれそういう所にきてると思う。・・・・・ある意味ではやりやすい状況になってるような気はするな。ちょっと良くなってきたなっていうそのチャンスを逃さずに、よりしたたかに全てのノウハウとテクノロジーを駆使してね、美しいものを世の中に送り出す算段に全精力をかけて、全てのメディアを利用してやる。それが一番アナーキーなことだと思うわけ。外から叫ぶのはアナーキーでも何でもない。

そのためには内側に深く潜航していって、ひっかき回す?

岡野:ひっかき回すというか、つつくというか。ネジを1コはずすとさ、ガラガラガラッて・・・。その瞬間を見たいって気はする。それはさぞかし楽しいことでしょう(笑)。

福岡:それが一番オモシロイ(笑)。

PINKを中心とした人間関係のネットワークは、確実な手応えをもって拡がりつつある。

おそらくはこの次に発表される3rdアルバムで、その音楽性もバンドとしてのポジションも確固とした位置を築き上げてしまうだろう。十年一日のごとく”不毛だ、不毛だ”と言われ続けている日本の音楽状況に見事に風穴を開けるだろう。それに呼応するように他のバンドも含めて、より一層活性化してくる日もそう遠くはないことを予感させてくれる。その”前兆”としてPINKは現在(イマ)、ここにいる。

Photo by ヒロ伊藤(Hiro Ito)

Photo by ヒロ伊藤(Hiro Ito)

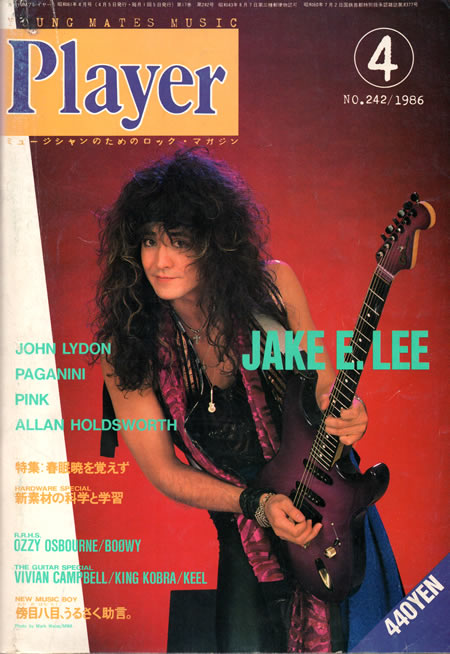

「Player」1986年4月号掲載記事

「Player」1986年4月号掲載記事

【関連記事】

Tirez Sur Le Pianiste! ピアニストを撃て!>>