長い幕間だった。

PINKがやっと動き出した。まさにやっと、という感じだった。

もっとも、彼らは別に活動を停止していたわけではない。相変わらずライヴ・ハウスでは熱狂的なパフォーマンスを繰り広げていたし、また昨年はシングルもリリースした。

だがそれらの活動は、あまりにも断続的だった。ライヴにせよ、シングルにせよ、その一つ一つは非常に印象的なものだったが、それらはあくまでも点に過ぎなかった。それらを結ぶ線がなかったのである。ロック・バンドは常に前進しなければいけないはずなのに、彼らはいつも同じ地点で足踏みをしていたようだった。そんなフットワークの重さがとても歯痒かったのだ。

「普通のバンドだったら、きっと解散してたと思うよ」と福岡ユタカは言う。何でもバンド自体は何の問題も抱えていなかったのだが、彼らを取り巻く周囲の状況が足かせとなって思うように活動ができなかったのだという。

「別にアセってはいなかったけどね。自分達の音楽に絶対の自信を持っていたから」(福岡)

負けん気の強そうな彼らしい発言だ。

しかしそんな状態にも、ついに終止符が打たれた。デビュー・アルバムがリリースされたのである。

福岡ユタカ(vo)、岡野ハジメ(b)、矢壁アツノブ(ds)、ホッピー神山(kbd)、スティーヴ衛藤(per)、渋谷ヒデヒロ(g)、この6人から生み出されるサウンドは非常にオーソドックスなものだ。渋味さえ感じさせると言ってもいい。とはいっても、それは単に過去のロックの輪郭をなぞっただけといった後向きのものではない。6人の音楽的記憶によって裏打ちされた確かな手応えを感じさせるサウンドだ。

またその味わいはとても “cool” でもある。それは何も音楽そのものを指して言っているのではない。構え方がcoolなのである。パンクがただやみくもに情熱をぶつけただけの音楽であるならば、彼らの音楽はその情熱をいったん体内にフィードバックさせるといった過程を経て生み出されたものだ。パンク/ニュー・ウェイブの喧噪が鳴りを静めた現在、彼らの音楽は出るべくして出てきたという感が強い。

「あえて流行りのものは、いっさいやらなかった。そういう枝葉のものっていうのは、3、4年後に振り返って見ると、すごく恥ずかしくなるものだから。それよりも深みのあるいい曲っていうのを作りたかった」(福岡)

「アレンジの目新しさていうのは、歌謡曲の世界にまかせようって感じです。そんなことにはあまり興味がない。だって手法っていうのは、単なるアクセサリーだから」(岡野)

「最近は形式だけのロックが多すぎるように思う。それらは歌謡曲と何ら変わりがないっていう気がする」(福岡)

従来の音楽ジャンルの崩壊が進行し、新たな展開を見せつつある現在の日本の音楽シーン。そんな中で、今再び本物のロックが問われている。それゆえにPINKの音楽は、とても貴重なもののように思える。

「僕たちはロック・バンドです」と、岡野ハジメはきっぱりとした口調で語る。

そして福岡ユタカは、デビュー・アルバムの制作ノートにこう記している。

「エスカレートしつづける音の衝撃度。またその一方で失われていく微細な感受性。時代の先端をつき進んできたROCKの方法とその方法論そのものが疑わしい現在、PINKは今、始まったばかりです」

再び開幕のベルが鳴った。

(文:渡辺亨/写真:大川直人)

雑誌内掲載広告

雑誌内掲載広告

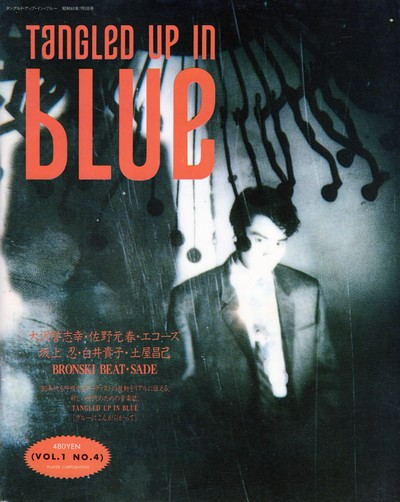

「TANGLED UP IN BLUE」1985年7月

「TANGLED UP IN BLUE」1985年7月