元PINKのボーカリスト・福岡ユタカとドラムス・矢壁アツノブ。彼らふたりによるスーパーユニット。それが噂の”HALO”である。本物のロック・ミュージックが、今、目の前に。

惜しまれながらも解散したPINK。実力派アーティストの集団であり、ひとりひとりがプロデューサーとしてジャンルを越えて活動できる才能の持ち主たちだっただけに、解散後の動きが注目されていた。

そして、メンバーの福岡ユタカ(Vo)、矢壁アツノブ(Dr)の2人によって結成されたのが、このHALO(ハロー)。1月25日に第一弾となるアルバム『HALO』がリリースされる。

ボーカルとドラム。歌とリズム、というふたりのパートの組み合わせは、なかなか象徴的だったりする。だが、もちろんゲスト・ミュージシャンも多数参加しており、パール兄弟の窪田晴男(G)や、キリング・タイムの清水一登(Key)など、やはり強力な顔ぶれだ。作詞陣には、吉田美奈子、来生えつこなど、こちらも強力な顔ぶれ。

「もともとつきあいが一番長いんだよ。彼(矢壁)とは。で、まだまだ彼とやりたいことがいっぱいあって。音をオモチャのように使って遊んでみたいっていうのが」(福岡)

「『RED&BLUE』(PINKの実質上ラスト・アルバム)のエンチャン(福岡)の描いた曲には、すでにもうそういう形が芽生えてたね」(矢壁)

「バンド・サウンドだとか、自宅録音だとか、スタジオミュージシャン集めて録るとか、そういう区別はないんですよ。方式の違いとかは考えなくて。今回のレコードでも、スタジオで一発録りしたのもあるし。ケース・バイ・ケースで、自分たちの表現したいことをやりやすいようにやったら、いいんじゃないかな」(福岡)

ふたりのユニットという自由度の高さを活かして、お互いの個性を損なうことなくストレートに表現。サウンドのインパクトだけを狙った、スタイルとしてのロックのつまらなさ感じてきたふたりだけに、自分たちの足元を見つめ直した、オーソドックスな音に仕上がった。

トラック・ダウンはN.Y.のクォード・レコーディング・スタジオで、マイルス・デイビスやイエス、PILなどを手がけたエンジニア、ブルース・ミラーを起用。

「(HALOについて)気になるのは、言葉が解らないからどうかなっていうのはあったんだけど、”ビートに逆らってない、素直に聴ける”って。僕の声もブルースの奥さんが気に入ってくれてさ。(笑)ただ、初めて接するタイプの音楽だって言ってた」(福岡)

「わりとシックな感じの曲が多いでしょ、今回。それに、ところどころ”輝き”を与えてくれた感じ。色つけたり、ヘタすれば形変えたりするからさ。割ったりとか。(笑)そういうのはすごい面白かった。で、何しても曲の中で成立する音でやってくれるから、すごく楽」(矢壁)

音のヌケのよさ、シャープなサウンド処理が、より全体に奥行きを与え、深みのある音を生み出している。当然、それは彼らが望んだものであり、それ以上でもあったわけだ。

もともとその個性的なボーカルとエスニック・フレイバー、美しいメロディ作りの才能に定評のある福岡ユタカの存在がグンとクローズ・アップされたのはもちろんのこと、豊富な表情を持つドラミング&プログラミングを担当する矢壁アツノブのセンスが再認識されたアルバムだ。仕上がってみて、このふたりのバランスのよさが改めてよく解る内容にもなっている。

「僕が作るメロディーや曲は、本能的・直観的な部分が左右するんだよね。だからこそその部分の切り口を彼(矢壁)が、どういうふうに見せてくれるかっていう面白さ。それがこのユニットの面白さなんじゃないかな」(福岡)

気になる今後の展開だが、すでに2枚目のアルバムの構想がスタートしているらしい。そして、期待のライブも今回は行わず、2枚目のアルバム・リリース後になるという。

「一応、アルバム2枚出して、ライブをしよう、と。だから2枚目はライブに向けての助走をつけて、アップテンポなもの、動的なものをやりたい。でも、たぶん音はメチャクチャ、シンプルにしたいと思うね。あと、2人とも映像が好きだから、映像音楽もいいなと思ってて。そういうのもやってみると面白いんじゃないかな」(福岡)

実際、矢壁はコンピューター・ゲーム用CD・ROM(ソフト)の音楽を手掛ける予定もあり、可能性は拡がりそうだ。

「いろいろな方法でやりたいと思ってるんですよ。状況が許せば、今回はこう、次回はこうって変化をつけて。そういう意味じゃ、東京にいることですでにいろいろなことを感じてるわけだし、それは一本調子じゃ絶対いけないと思う。やっぱり腰をおちつけて長くやっていこうと思ってますから。いろんな切り口で、どんどん変化していきたいなっていうのがあるんですよ」(福岡)

ジャンルにこだわらない音楽。今までにもそういうキャッチ・フレーズのついたアーティストやバンドがいくつか登場してきたが、ここにきて、やっと本当にジャンル分けを必要としない個性的な音楽を、HALOに聴くことができるようになった。

’90年代の幕開けが、この強力なふたりのユニットでスタートするというのも暗示的だ。粗製乱造ぎみの日本のロック・シーン(というよりもバンド・シーン)に飽きて、本格的な音を聴きたくなったら、このHALOをお勧めする。シーンの盛り上りに便乗しない、確固とした音であり、歌であるからだ。

「圧倒的に表現力がすぐれたミュージシャンって少ないでしょ。だから、そういう人たちが触手を伸ばして一緒にやれるような、そういう契機にも一役買いたいなと思ってるんですけどね。そういう意味じゃ、大げさな言い方かもしれないけど、シーンを作りたい。ロックという定冠詞がつかなくても、”僕らですよ”っていう」(福岡)

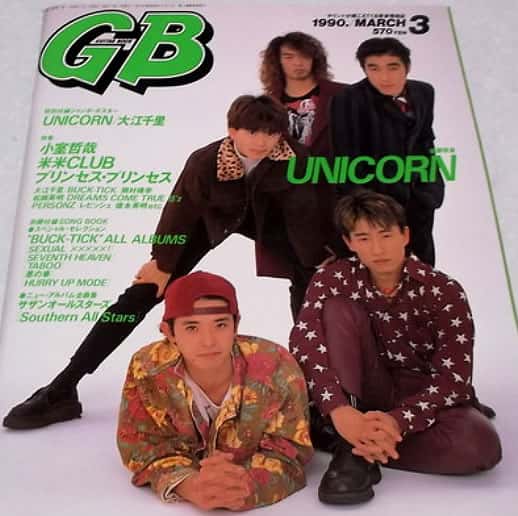

「GB」1990年3月号掲載

「GB」1990年3月号掲載