まずは両眼を闇に慣らす。

するととてつもない威圧感が前方に潜んでいることに気づく。

PINKに初めて出会う時、誰もがそうやって手探りで宝石の原石を捜すようにして、最初の感触を得る。

あとは包み込むパルスに身体を任せて自然に動けばいい。

優しくも激しい音の水しぶきと砂金のようにキラメク日本語の詞に埋もれて、弄ばれ、溺れ、意識の奥深くしまい込まれていた風景が顔を出す。そこから先は・・・・・。

PINKの登場はそれだけでセンセーショナルだった。東京のライヴ・シーンで活躍中のバンドの中でもキー・パースンと呼べるミュージシャン達の集団。それは決してユニット的なものではなく、パーマネントなバンド然としたバンド、を目指して結成された。ロック、ファンク、グラム、サイケデリック、エスニックetc.様々な音楽ジャンルを消化しながらも、あえて “いかにも流行りの音” を避けて自分達なりのビート感覚でバンド・サウンドを打ち出したのは、血の通った人間による作業が時間の枠を超えて音の鮮度を失わないことを知っているからだ。音の鮮度、衝撃度をここまで大切にするバンドも滅多にない。

それは確かに福岡ユタカ(Vo)という傑出した才能の持ち主の力量でもあるが、豪快かつ正確無比なダンス・ビートを叩き出すリズム隊の矢壁アツノブ(Dr)と岡野ハジメ(B)、あらゆる方向からあらゆる波長で鼓膜を振動させるホッピー神山(Key)、渋谷ヒデヒロ(G)、スティーブ衛藤(Perc)といった、PINKという名の祭儀のものとに集まった人間達の力量の総和でもある。そして出てくる音は明らかに総和以上のものになる。そこがバンドという形態の持つスリル。彼らはそのスリルを持ち前の嗅覚でもって探り当てていく。

何のギミックもないステージング。

狭い客席をものともせず踊り続けるオーディエンス。

実はこんな光景は何万年も前から繰り返し見てきたのかもしれない。

目さめる細胞と死んでゆく細胞。

全力疾走することの快感と佇むことの優しさを知っている人間達だけが分かり合えるこの空間を求めて、再び闇の中へ手ぶらで入り込んで行く。

そしてめくるめくような体験。

記憶は瞬時にして言葉を持つ以前の、感情が細分化される以前の時代へと遡る。

受精直後の瞬間へ。

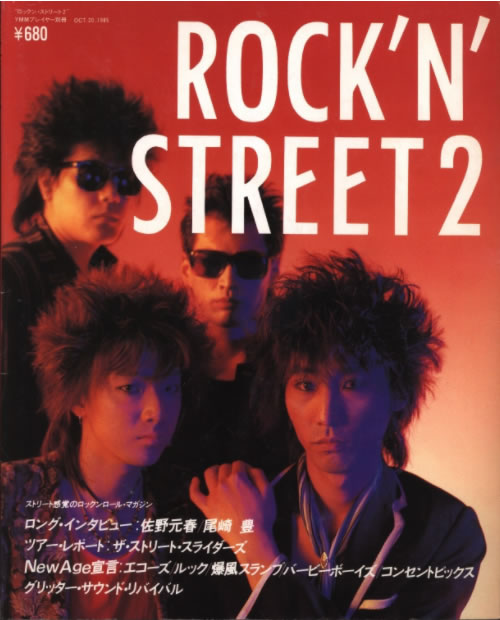

Player別冊「Rock’n Street2」1985年10月

Player別冊「Rock’n Street2」1985年10月