聞かず嫌いや無関心は絶対によくない!と、私は声を大にして叫びたい。やっぱりいい音や音楽はたくさんの人に聞いてほしいのが人情というもの。というわけで、ここに紹介するのはPINKの4枚目のLP『CYBERなのである。』

PINK約9か月ぶりのニューアルバムに注目しなさい! タイトルは「CYBER」。これは”サイバー・パンク”の”CYBER”から付けられたということだが、何のこっちゃサッパリワカランという向きには、彼らの言葉に耳を傾けてもらいたい。

でもって、このアルバムは全14曲、収録66分30秒というボリュームが特徴。頭のイイヒトならわかりますね。ハイ。そうです。そのタイムはCD一枚のワクに収まるサイズってわけだ。ゆえに、LPだと2枚組の3面。PINKのサイキック・ワールドにとことん浸ることができる”快作”である。

岡野 「今回、一番はじめに決まったコンセプトがCD対応の60分アルバムを作ろうってことだったんです。今までLPという物理的な時間の枠にしばられてたという理由もあって。5分以上の曲がいっぱいできちゃっても、片面20分だから、イントロけずったり、中はしょったりしなくちゃいけないとかあってね。僕ら”表現”を第一に考えて作ってるから、もっとノビノビと曲を作りたくてね」

なるほど、PINKらしい”ワガママ”な発想だ。その上、メンバーそれぞれがヒトクセもフタクセもある強者ミュージシャンである。今回は岡野ハジメ、ホッピー神山、矢壁アツノブも曲作りに積極的に参加。個人性がグッと前のほうに押し出されているあたりも興味深い。

岡野 「個人のキャラクターによってかなり世界が違うということがさらに明らかになったんじゃないかな。CDだと飛ばして聞いてみても面白いと思うよ」

矢壁 「LPだとB面の3曲目は墓場だとかさ(笑)そういうのはないからね」

福岡 「以前ほど曲順にこだわらなくなったというのもCDのよさだろうね」

岡野 「オレ、CD持ってないんだよな」

福岡 「オレも、買わなきゃな、やっぱし」

岡野 「でもさ、66分通して聞くって、けっこう体力いるんじゃない?」

福岡 「大丈夫だよ。PINKってポップスだけを追求してるバンドじゃないからさ。そこいらへんは飽きないようにできてるよ」

それぞれが曲を書いて持ち寄り、異例の”品評会”なんぞして、収録曲を決めてった。

福岡 「やっぱりさ、つき合い長いから”オオッ!”っていう感じじゃなくて、”さすがですねえ”みたいなね。アレンジに関しても作曲者が中心になって進めていった。個人のキャラクターが強いほどバンドの面白味ってでてくるんじゃないかなあ」

しかし、ちょっと困ることもある。

福岡 「ステージのときどうしようかなあみたいな。僕ひとり何もやることがない(笑)」

リード・ボーカルを岡野君やホッピーがとる曲があるのだ。その課題は10月後半からはじまるツアーのステージでクリアーされる。

岡野 「いきなりアマチュア・バンド。(笑)ボーカルをとるの生まれて初めてなんだよね。だけど、歌ってみないとわからないことってあるから。イヤー、楽しみですよ。やっぱり」

矢壁 「ライブのときも、自分の曲のほうがリラックスするんじゃない?」

岡野 「もーう子供(笑)、気持ちが。僕なんかベースだけど、”どーでもイイャ”っていうところがあるんだよね、実に。(笑)10年間もベースばっかりやってっと、他のパートやったほうが楽しくてしょうがないの。皆もそうなんじゃないの?僕ら特別エキスパートってわけじゃないしさ」

福岡 「それはちょっとケンソンなんじゃないの? ”エキスパート”でありながら(笑)」

岡野 「あっ、そうかなー」

福岡 「オレ、やっぱりうまいと思うけどなあ。歌ってて、サウンド聞いててそう思うよ」

矢壁 「うん。ちゃんとしてるよ。何だか知らないけどちゃんとしてる(笑)」

PINKの”ちゃんとしてる”ところってクオリティの高さだけでなく、テクニックにやたら走らないで奔放に音楽を追求する硬/軟の両面性によるところが大きい。

矢壁 「飽きっぽいからさ」

福岡 「そうだね。それは皆共通してるね」

ところが、隠しても隠し切れないキャリアの成せる業というか、重量感が魅力だったりもするわけで、その点が「ロック」ファンにはたまらないのだ。

岡野 「(小さい声で)年取っちゃったんだ」

福岡 「レトロとかそういう傾向とは別に、多感な時期に熱心に聞いていた音楽のよさをわかってるつもりだから。それがPINKの奥深さかどうかはわかんないけど。他のメンバーの曲聞いて突然フラッシュ・バックするようなことってあるしね」

『CYBER』のテーマは「東京」、つまりPINKが今いるポジションである。

岡野 「くじらの杉林君やサロン・ミュージックの竹中仁見さんも詞で協力してもらったり。そういうバラエティに富んだ音楽の作り方自体、東京っぽいと僕は思うのね。PINKってそれぞれが個性的だし、しのぎを削っているバンドなんです。決して傷をなめ合って寄り集まってるわけじゃない。そういう関係性から生まれる音楽って東京的なんじゃない?」

福岡 「デジタルとアナログ。肉体性とテクノロジー。今及び近未来。東京だよ、モロ」

最近何かと頻繁に使われる「近未来」というパス・ワード。PINKの場合、それは非現実的な未来観ではなく東京のあちらこちらで見られる現象を音楽にするところから出発しているようだ。

岡野 「僕らは今の東京のせち辛さを否定も肯定もしてないの。そういうところで何をやっていきたいか、何が面白いかって考えたら、”CYBER”になったんだよね」

福岡 「『ブレード・ランナー』の感じが”CYBER”に近いね。テクノロジーと肉体を二分化して考えるんじゃなくて、いかに自分の中に取り入れていくか」

岡野 「それってドラマだよね。今や、昔のSFって”こんな世の中はオカシイ。どうにかしなきゃ”みたいな教訓があったよね。今はもう実際にそういう現実の中でどうやって生きていくかでしょう?」

福岡 「音楽の森を探検する楽しみってあるでしょ? PINKもメンバーそれぞれが自分の地図を持ってて、それが広がってきたわけだけど、こだわりのない世代が増えている今の時代にも興味はあるよね」

PINKの音楽には根っこがある。それを探求する楽しみはちょっとした”宝探し”のようなものだけど、若い諸君はここから地図を描きはじめてはどうだろう。瓦礫の中からヘンテコな宝物をみつける喜び。一度味をしめたら病みつきになること必至。

岡野 「悔しいよね。つまんないものが世の中に氾濫しているのは。だからこそ自分たちで作るんだ、みたいなとこあるよ」

福岡 「情報がこれだけ増えて、早くなったのはいいけれど、多様性極まる状況の中で風穴をポンと開けるような音楽を作っていきたい」

岡野 「都市生活に必要なドラッグを作りたいんだよね。強力ワカモト級じゃなくてもっとカラダが反応するヤツをね」

矢壁 「音楽ってある種ドラッグだからね」

”良薬口に苦し”というより”良薬口に甘し”、PINKの超肉体的メカニズムは頭で感じるニュー・ヘッド・ミュージックだったりして、なんだか怖いような気持ちいいようなパワーを秘めている。「サイコ・デリシャスACTⅢ」ツアーが楽しみだ。

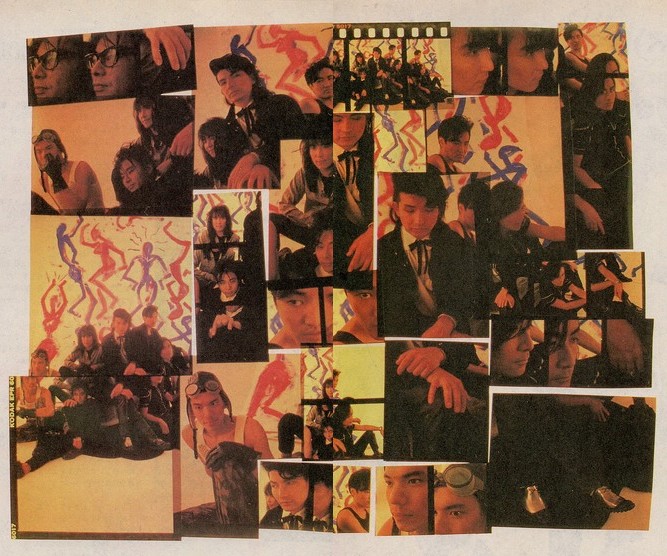

(撮影:植田敦/文・佐野郷子)

「GB」1987年12月号掲載

「GB」1987年12月号掲載