なぜ「その音」が、「その時間」に「その場所」に在って鳴っているのか?

そんな基本的でありながら、どこまで行っても答えの出ない問いの新鮮さを、久しぶりに痛感した。

PINKの3rdアルバム「PSYCHO-DELICIOUS」を聞いて、だ。

限りなくオーソドックスに近づいていった2ndアルバムから1年。

PINKは、そのカッチリと固まったポップ・ワールドに徐々に”ゆらぎ”を加え、溢れる色彩感覚と”遊び”の要素で、肩の力を抜いて音楽に臨むようにやってきた。

今までは、ボトム作りの段階。

そしてこれからが彼らの身上である”身軽さ”を発揮し、肥大しすぎた日本のポップ・シーンに揺さぶりをかける時だ。

「ポップスがどうのこうのって言ったって、日本じゃ新しいもの、ラディカルなものって出てこないじゃない? 積み重なっていかないんだよ。次に出てきた人は、また別の地点から音楽をやらなきゃいけない・・・。だから、メッセージ性云々っていってても、メロディなんかはどんどん先祖返りしてるんだよね。歌謡曲になってる」

当たり前すぎて気がつかなくても、ポップスが大衆と連動するものである限り、意識的に自分達のポジションを捉えておかないと、見えてこないものがある。

「プロになって仕事をするようになってからつくづく感じることなんだけど、メロディは日本語に浸食されていくんだ。知らず知らずのうちに演歌っぽくなって。それは日本語のせいなんだよね。だから、意識的な作業をしないと引っ張られていってしまう・・・」

周囲を取り巻く状況に、磨きすました神経をほんのちょっとでも触れさせると解る、凍結してしまっているあの感覚。

そこを切り崩し、ポップでラディカルで、そしてエンターテイメントを本当に求められる器は、今のところ日本にはバンドしかいない。

だから、何ものにも代えがたいあの至福の一瞬に身を包まれたくて、冒頭の基本的な問いを、頭の中にグルグルとめぐらせてしまう。「その音」は、「その時間」に「その場所」に在って鳴るために在り、そしてまた鳴っているからこそ、「その音」なのだ、と。

(words:hiroshi fujimi/photos:takatoshi shimizu)

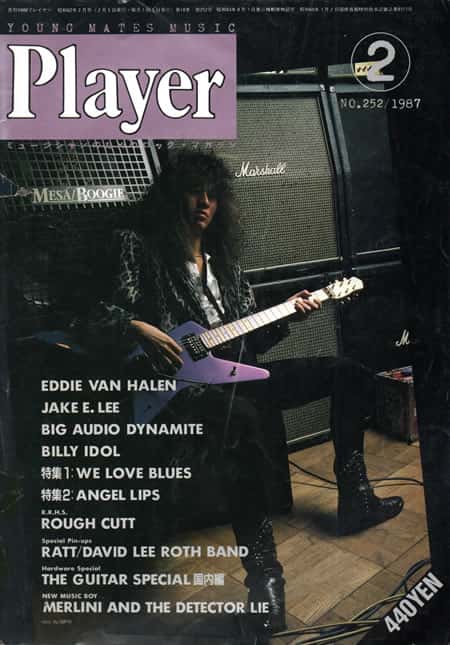

「Player」1987年2月号掲載

「Player」1987年2月号掲載