PINKは、極端なまでにプロフェッショナルなバンドだ。それもいい意味での。

とびきりオシャレな6人の男達が登場すると、どんな場所だろうとそこはダンス・フロアと化す。地響きをおこす強力なリズム・セクション、刃物のように鋭く突きささるシンセとギターのリフ、そしてこの上なくセクシャルなヴォーカル。

一度そのライヴを目にすると、2度と忘れられないインパクトを体験する。スロー・テンポの曲では、しっとりとした叙情性を、アップ・テンポの曲では、まるでラテンのバンドを見ているかのようなドライで完璧なビートを、といった具合の極端さを発揮。この極端さこそがPINKの魅力なのだ。

さて、待望のPINKの1stアルバムは5/25の発売(ムーン・レコード)に向けて、現在着々と進行中。田町のアルファ・スタジオでレコーディングしている彼らを訪ねた。

スタジオに着いたのは6:00PMちょっと前。今日は1:00PMから入っているとかで、ロビーにはドラムの矢壁アツノブとパーカッションのスティーヴ衛藤が待機している。矢壁君が明るく「PINKでーす。おはようございまーす」と挨拶。

ミキシング・コンソールに入ると、ホッピー神山がシンセをオーバー・ダビング中で、そのまわりを囲むようにヴォーカルの福岡ユタカ(エンチャン)と、ベースの岡野ハジメが立っていて、シンセのフレーズを検討している。ギターの渋谷ヒデヒロは、と見るとレコーディング・ブースの中でギターのチューニング中。愛用のストラトを2本、交互に神経質そうにチューニングしている。

ミキシング・コンソールには、モニター・スピーカーからシンセの音をやや大きめにしたバランスで、曲がプレイバックされてきているが、エンチャンはどうも納得がいかない様子で、ホッピーとサビのシンセのフレーズについて意見を飛び交わせている。

エンチャン「今いち、目立たない。1音ずつ上がっていくだけだと弱いね」

ホッピー「待って、それはね・・・・・無理。コードをすごい複雑なことやってるからさ」

エンチャン「でも、ずっとこの音ばっかりが鳴ってても意味無いんだよね。やっぱ、こっちの音が欲しいんだよね」

ホッピーの弾くフレーズの1音1音に驚く程細かい注文が付けられる。

エンチャン「例えばさ、右手と左手を別々に分けて録るとして、こっちのフレーズだけ上の方を弾くっていうのは難しい?」

ホッピー「ペダル・トーンじゃなくて、音を切りたくないんでしょう?無理だよ、同じポジションだと。違う和音だしさ。それに、プロフィット5って5音以上出ないんだよ」

エンチャン「あっ、そうか!」

ホッピー「エンチャン、無理ばっかり言うんだもん(笑)」

この曲の中でいちばん盛り上がる部分だけに、頭の中から絞り出せるだけのフレーズを絞り出そうと、二人共真剣そのものだ。微妙にパターンの違うフレーズを、何度も何度も録り直していく。そのたびにエンチャンはフレーズをあれこれ口ずさんて確認し、またホッピーに注文を出す。

シンセのフレーズが一段落した後、ホッピーが単音で、パーカッシヴな音を定期的にバックに入れてはどうか、というアイデアを出す。さっそくやってみるが、どうもあまり効果が無いので、やめることにする。

エンチャン「これ入ったら、ますますパーカッションの居場所がなくなるもんね」

ホッピー「あ、ホント。じゃあ、今のアプローチは却下します。・・・・・うーん、白玉(4分音符)要らないしなあ、裏メロも要らないしなあ。やめよう!ここは。これでおいておこう」

この後、ベースを入れてから、シンセのフレーズをもう一回検討しよう、ということになり、岡野ハジメが新しいベース・フレーズを入れることになる。

ミキシング・コンソールの卓の脇で、チョッパー・ベース弾く岡野ハジメ。前に入っているトラックのとは別のフレーズになるわけだが、前と比べると、はるかにスッキリしたフレーズだ。

その上さらに別に5度上の音を含めたフレーズをかぶせてみる。

岡野「不思議なカンジにはなるでしょう?」

エンチャン「ギターがすっごく引き立つようになったね。あと、バランスっていうか分量の問題だけどさ、頭のズーンっていう音、イントロだけならいいんだけど、ずっと後まで続いていると重いんじゃないかなっていう気はするけど」

岡野「でも、このフレーズの過激さってさ、ボクにしかできないっていうものがあるんだよね。ギターはスマートなフレーズじゃない?それに対して、もっとヘヴィなものっていうさ・・・・・」

結局、岡野君の意見が採用され、この曲のベース録りは完了。

ホッピーが、イントロのシンセのフレーズに、さらにシンセで音をかぶせたい、と言い出す。プロフィット5とDX7をMIDIでつなぎ、ガムランとマリンバを混ぜ合わせたような音で、イントロのフレーズをなぞっていく。ほとんど聞き分けられるかどうか、といった違いだが、音の輪郭はクッキリとしてきたような気がする。

8:30PM、予定の時間を1時間30分過ぎて、本日のレコーディングは終了。結局、ギターの音入れは無理だったが、こんなのはまだいい方で、極端な時には4小節録り終えるのに丸1日かかったという話もあるほどだ。この徹底した音へのこだわり方を見ていると、ライヴのワイルドでエネルギッシュなPINKのメンバー達とは別人みたいに思えてくる。特にエンチャンの神経質そのものといった態度は、意外な一面を見た、というか、ひょっとするとこういう一途さがバンドを維持する原動力なのでは、という気さえ起こさせる真剣そのものの眼の輝きが、そこにあった。

圧倒的なライヴでのパワーを失うことなく様々なアプローチを行うPINK。このアルバムは、間違いなく日本の音楽シーンに波紋を投げかけるだろう。

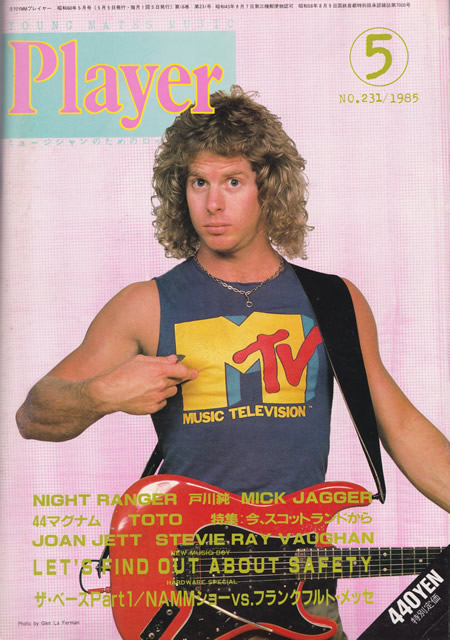

「Player」1985年5月号掲載

※PINKファンの方より貴重な記事データをご提供いただきました。