PINKの魅力を語るのは、なかなか骨の折れる作業だ。何故なら、彼らはとてつもないパラドクスを抱えたバンドだからである。熱くてクール、ダイナミックで繊細、オーソドックスで革新的・・・・・etc. たとえば、「Young Genius」と「Luccia」を聴き比べてみればいい。猥雑なエネルギーに満ちあふれたグラム・ファンク・チューンの前者と、”永遠の時間”を溶け込ませたような限りない叙情性をたたえたバラードの後者。この、まったく相反する音楽性を持った2曲が同じバンドから生まれたものであるという事実―――これは立派なパラドクスである。さらにひとつひとつの曲を取り上げてみても、その中には、ロック、エスニックなど様々な音楽要素が詰まっており、スライスする場所によって、まったく違った断面図が顔をのぞかせる。こんなバンドの魅力は、たとえ10000語を費やしても語りつくせない。逆に言うなら、そこが彼らの最大の魅力だ。もともと”ロック”というものは、様々な音楽の異種交配によって生まれたものであり、ある限定されたイメージを持つものではない―――PINKの音に触れるたびに、そんなことを思い出す。

現在、彼らは通算3枚目にあたるニュー・アルバムの制作に取り組んでいる。

「6月末からレコーディングに入ったんです。これまでの2枚のアルバムで僕達のイメージはだいだいわかってもらえたと思うけど、今回はその世界をより発展させたものになっている。サウンド的には、同期ものはほとんど使ってなくて、すごくナチュラルな感じ・・・。歌謡曲の世界じゃ、未だにドラムスの音だけ新しくするとか、そういうサウンドのコケおどし的なもので喜んでいるけど、僕達の中ではそういうことは完全に終わってるのね。そんなことよりも、いい詞と、いいメロディーと、いいアレンジの曲を作る―――それしかないって思ってる。今回は肩の力も抜けているし、遊び心もたっぷり入っている。それに以前に比べると、メンバーのひとりひとりがすごく進歩したし、メンバー間のコンビネーションもぐっと良くなったね。だから今回のアルバムには自信がある」

この10月に、PINKは渡英。ロンドンでギグを行うという。

「僕たちのシングルがイギリスでもリリースされることになったんで、こういうことになったんです。僕達としては、単純に聴かせたいのね。向こうのミュージシャンや音楽関係者にPINKの音楽を。そして ”あ、日本にもこんな力量のあるバンドがいるんだな” って思わせたい。実際、それだけのものを作っていると思うしね」

PINKのレコードを聴き返してみて、改めて思い知らされたのは、彼らは日本語をごく自然な形でメロディーにのせていることだ。その意味でも、彼らは ”日本のロック” の王道を歩んでいるように思う。

「やっぱり日本人としてのアイデンティティーみたいなものは、大切にしたいと思ってる。サウンドに関してもね。別に欧米の音楽だけが面白いとは思っていないから。アジアや日本的なものを取り入れて自分達独自のものを作っていきたいと思ってる。その点、戦前の日本文化の方が、音楽にしても、映画にしても絶対すごかったって思うんだよね。すごく日本的なものを大切にしているし、また美しい形で出しているって気がするのね。小津安二郎のロー・アングルの手法とかさ。日本人というものをすごく美しく撮ってるよね。それと同じように、僕らもアジアや日本的なものを美しく、カッコイイ形で出していこうと思ってる」

PINKほど、音楽そのもので自分達を誘っているバンドもいないと言っていい。最近のロック状況を見ていると(何も今に始まったことではないかもしれないが)、聴き手の求めているものは、果たして ”音楽” なのか、それとも背後にある ”物語” なのか、わからなくなることがある。つまり、そのミュージシャンのやっている ”音楽” よりも、”イメージ” の方を愛しているんじゃないかと思ってしまうのだ。もちろん、この2つは分かち難く結びついていて、それがポップ・ミュージックというものを成立させていることは知っている。けれども、本当に重要なものは ”音楽” であるはずだ。聴き手にとっても、そして送り手にとっても。PINKは音楽が何よりも雄弁で、説得力のあるメディアであることを信じている。美しいバンドだな、と思う。

「最近じゃ珍しいよね、こんなバンド。もちろん僕も日本のロック状況に対しては不満もあるけど、いい音楽をやっていくしかないんだよね。音楽で主張していくしかない。それと僕は基本的に音楽で人を変えようとか、世の中を変えようとは思ってない。それはPINKのやるべきことじゃない。もちろん、ひとりの人間としては日本の社会状況に対して目をつぶって生きていこうとは思ってないけど。PINKの音楽を聴いたら、気分が良くなったとか、元気が出たとか、それでいいんだよね。そっちの方を信じたい」

―――ミュージシャンだね。

「うん。でも ”バンドマン” っていう呼び方のほうが好き。だって、今までバンドでしか音楽やったことないから」

(文・渡辺亨/写真・園木和彦)

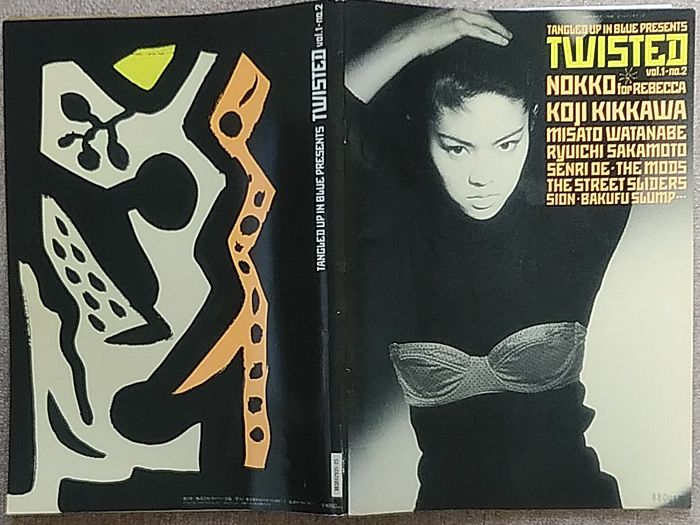

ギターブックGB別冊「TWISTED」(1986年10月発行)

ギターブックGB別冊「TWISTED」(1986年10月発行)