福岡ユタカは、とにかく徹底的に”前向き”なんだ。ライヴでもオフでも。何度会ってもそうだ。”肯定し続ける意志”とでも言ったらいいのか。もちろん、それは”否定”しない、という意味ではなく、むしろ日本の音楽状況にはオソロシク敏感で、情け容赦なくツマラナイと言い切ってしまう姿勢である。

「もう、イヤになるくらいバイタリティ無いんだもん。ボクらの世代って、結構か細いんだよね。達郎さんとか、あの世代って、ニオイを濃厚に持ってんじゃん? 自分の好きな音楽のニオイ。ボクらの世代って、そういうものが無いかわりに、よく言われるように根が無い所で好き勝手に音楽をと取っかえひっかえ、オモチャ的な遊びを楽しんでるわけだしね。やっぱ希薄な部分が多くて、じゃあ何なの?って聴かれると、何も無いっていうのが確かにある」

その”根が無い所”を逆手にとって、もっとラディカルな方向に持っていこうっていうふうに考えたりしないのかな?

「その、ラディカルな方向にも行かなくて、”ボクら、これでいいんだもん”みたいに収まっちゃってるのが現状だよ。閉鎖的っていうか自閉的。そこから出てくる音楽なんて、すごい虚弱で、ポピュラーなものにはなんない」

ここ数年音楽のジャンルが多様化してきたと一般に言われるが、本当にそうだろうか。逆に、音楽に対する好みが、趣味が、指向性が一つのモノサシで計り切れない、ゆるやかなカーヴを描いて同一化しつつあるため、音楽マーケットの活性化→差異化に向けて強引にジャンルを細分化しているんじゃないか、と思ったりすることがたまに、ある。いったい誰が?何のために?

「イメージを売っていくなり、ユーザーの人に与えていくっていうのは、そのイメージを向こうの人がどういうふうに捉えるかっていうのを、ある程度想像して与えていくわけだよね。それを100%こうこう、こう言っときゃいいんだろうっていうようなね、そんな態度じゃもちろんいけないわけだけど。じゃあ全くわかんないことばっかりを、他人がどうとるかわかんないことばっかりをやってるかっていうとそうじゃないし。だから、パーセンテージだね。マーケティング・リサーチやったりしても、そこからこぼれる部分っていうのはさ、理解されたんじゃオモシロクないっていう部分でさ、非常に興味あるんだ。”無意識”を”意識”が掘り返していく、みたいな。自分の後姿を自分が視るみたいなね。」

イメージを喚起するための素材が、イメージそのものと混同されることは、ままある。静かな音を出すバンドがおとなしいバンドで、ウルサイ音を出すバンドがハデなバンド。けれど、限りなく無音に近い音楽から、天井知らずの大騒ぎをしてしまうバンドには、どんなレッテルが貼られるのだろう。音楽の振幅。それも両極端を。徹底的に。

「ホント、激しい曲はもっと激しく、静かな曲はすっごくキレイなものにしたい。それはコンセプト云々じゃ説明できないんだけど、例えば部屋で一人静かにストリングスとか引いてる時とか、仲間どうしでセッションでガンガンやったりとか。そういう、自分を静かな場、熱狂の場に置くことで、熱力学じゃないけど、自分が伝導体みたいになってね。そういう場に置かれた時に、どういうメロディが口から出てくるか。いろんな所に行って試してみたいね。何が出てくるかわかんないけど、その振幅が激しいほど、オモシロイんだけど」

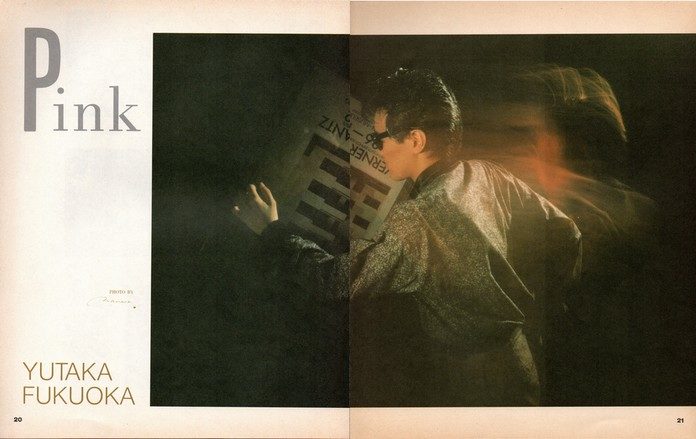

この壮大なヴィジョンがはったりでないことは、1stアルバム『PINK』で証明済みだ。日本のバンドにとって今まで高望みだったものが、PINKの出現によっていとも簡単に達成されてしまった。この快感をどう説明すればいいのだろう。うねるように押しては返す潮流のようなビートに、途絶えることなく表面を震わせるさざ波のようなメロディとハーモニー。そしてロックと呼ぶにはいささかの抵抗を覚えてしまう、美しい日本語の響き。美しいが故にラディカル、というパラドクス背負い込んだバンド、それがPINKの今、ここにある姿だ。