伝え方の点でひとまわり大きくなった。密度の濃い模様だ。

不思議なもんで、個性的なアーティストの出現は、その音楽のポジションが、以前からポッカリとあいていたような気にさせるもの。彼らのような感覚と肉体のバランスをめざすバンドは少なくないだろうが、個性を十分にいかしているという点では、PINKがダントツだ。しかも、このセカンド・アルバムでは、伝え方の点でひとまわり大きくなっている。音楽的な方向性は、前作のほぼ延長線上だが、なによりも目についたのは、アレンジやサウンド作りが今回はよく練られていて、厚みも味つけも豊富になったところだ。血と骨に加えて、肉がついてきた様子で、それももとが筋肉質だけあって、ひきしまっている。強靭なビートと野性的なボーカルが、空間に色をぬる役のその他のパートと、密度の濃い模様を描くようになってきた。押さえめの曲が、どこかこころもとないという気もするが、概して、ポップな作品に仕上げていく力が高まっている。彼らなりの世界観が形になっている。手を伸ばすと宇宙の波動を受信することができる、とか、そんな人たちによる”信じられた音楽”だ。「ピンクの曼陀羅」なんて言ってみたりして。

(高橋竜)

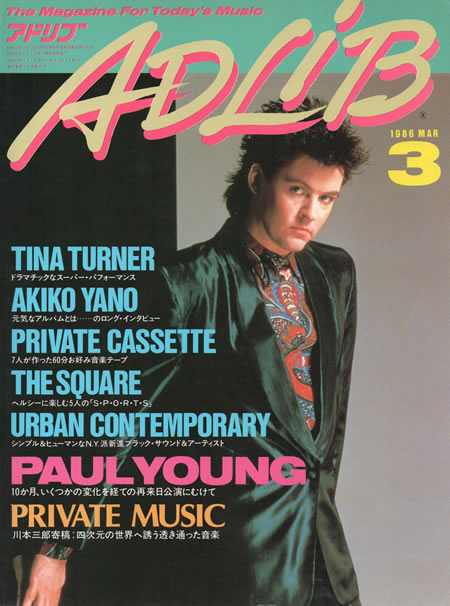

「アドリブ」1986年3月号掲載

「アドリブ」1986年3月号掲載

【関連記事】

残された可能性を引き出す(アドリブ)>>