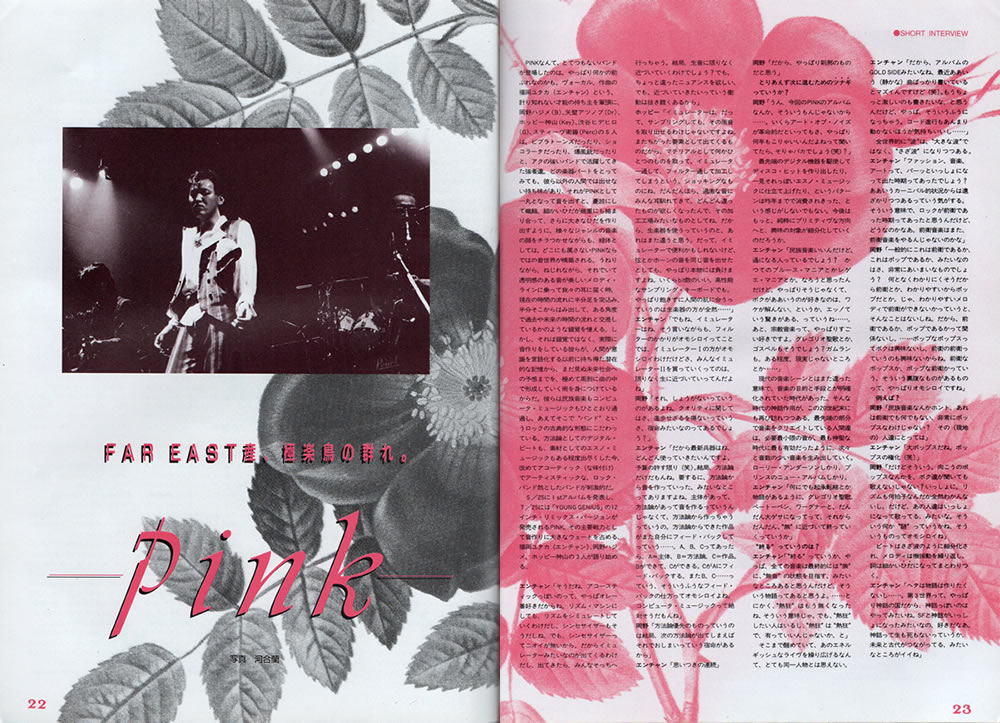

PINKなんて、とてつもないバンドが登場したのは、やっぱり何かの前ぶれなのかも。ヴォーカル、作曲の福岡ユタカ(エンチャン)という、計り知れない才能の持ち主を筆頭に、岡野ハジメ(B)、矢壁アツノブ(Dr)、ホッピー神山(Key)、渋谷ヒデヒロ(G)、スティーヴ衛藤(Perc)の6人は、ビブラトーンズだったり、ショコラータだったり、爆風銃だったりと、アクの強いバンドで活躍してきた強者達。どの楽器パートをとってみても、彼ら以外の人間では出せない持ち味があり、それがPINKとして一丸となって音を出すと、豪放にして繊細。細かいひだが幾重にも絡まり合って、さらに大きなひだを作り出すように、様々なジャンルの音楽の顔をチラつかせながらも、総体としては、どこにも属さないPINKならではの音世界が構築される。うねりながら、ねじれながら、それでいて透明感のある音が美しいメロディ・ラインに乗って我々の耳に届く時、現在の時間の流れに半分足を突込み、半分そこからはみ出して、ある角度で過去や未来の時間の流れと交差しているかのような錯覚を憶える。しかし、それは錯覚ではなく、実際に音作りをしている彼らが、人間が意識を言語化する以前に持ち得た潜在的な記憶から、まだ見ぬ未来社会への予感までを、極めて周到に曲の中で形成していく術を身につけているからだ。彼らは民族音楽もコンピューター・ミュージックもひととおり通過し、あえてそこで”バンド”というロックの古典的な形態にこだわっている。方法論としてのデジタル・ビートも素材としてのエスノ・ミュージックもある程度出尽くした今、改めてアコースティック(な味付け)でアーティスティックな、ロック・バンド然としたバンドが刺激的だ。

5/25に1stアルバムを発表し、7/25には『YOUNG GENIUS』の12インチ・リミックス・バージョンが発売されるPINK。その主要戦力として音作りに大きなウェートを占める、福岡ユタカ(エンチャン)、岡野ハジメ、ホッピー神山の3人が語り始める。

エンチャン「そうだね、アコースティックっぽいのって、やっぱりオレ一番好きだからね。リズム・マシンにしても、リズムをシミュレートしていくわけだし、シンセサイザーもそうだしね。でも、シンセサイザーってニオイが無いから。だからイミュレーターみたいなのが出てくるわけだし、出てきたら、みんなそっちへ行っちゃう。結局、生音に限りなく近づいていくわけでしょう?でも、ちょっと違ったニュアンスを欲しい、でも、近づいていきたいっていう衝動は抜き難くあるから」

ホッピー「イミュレーターは、だって、サンプリングしても、その原音を取り出せるわけじゃないですよね。またちがった要素として出てくるものだから、マテリアルとして何かひとつのものを取って、イミュレーター通して、フィルター通して加工してしまうという。ショッキングなものにね。だんだんほら、過激な音にみんな耳馴れてきて、どんどん違ったものが欲しくなったんで、その加工工場みたいなものとしてね。だから、生楽器を使うっていうのと、あれはまた違うと思う。だって、イミュレーターで便利かもしれないけど、弦とかホーンの音を同じ音を出せたとしても、やっぱり本物には負けますよね。いくらbit数のいい、高性能なサンプリング・キーボードでも。やっぱり飽きずに人間の肌に合うっていうのは生楽器の方が全然・・・・・」

エンチャン「でもね、イミュレーターはね、そう言いながらも、フィルターのかかりがオモシロイってことでは、イミュレーターⅠの方がオモシロイわけだけどさ、みんなイミュレーターⅡを買っていくってのは、限りなく生に近づいていってんだよね」

岡野「それ、しょうがないっていうのがあるよね。クオリティに関してはさ、進歩せざるを得ないっていうさ、宿命みたいなのってあるでしょう?」

エンチャン「だから最新兵器はね、どんどん使っていきたいんですよ、予算の許す限り(笑)。結局、方法論だけだもんね。要するに、方法論から音を作っていった、みたいなとこってありますよね。主体があって、方法論があって音を作るっていうんじゃなくて、方法論から作っちゃうっていうの。方法論からできた作品がまた自分にフィード・バックしてっていう・・・・・。A、B、Cってあったら、A=主体、B=方法論、C=作品。Bが出来て、Cができる。CがAにフィード・バックする。またB、C・・・・・っていう、そういうふうなフィード・バックの仕方ってオモシロイよね。コンピューター・ミュージックって絶対そうだもんね」

岡野「方法論優先のものっていうのは結局、次の方法論が出てしまえばそれでおしまいっていう宿命があるから」

エンチャン「思いつきの連続」

岡野「だから、やっぱり刹那のものだと思う」

とりあえず次に進むためのツナギっていうか?

岡野「うん、今回のPINKのアルバムなんか、そういうもんじゃないから・・・・・。いくらアート・オブ・ノイズが革命的だといってもさ、やっぱり何年もこりゃいいんだよねって聞いてたら、そりゃバカでしょう(笑)?」

最先端のデジタル機器を駆使してディスコ・ヒットを作り出したり、一見それっぽいエスノ・ミュージックに仕立て上げたり、というパターンは昨年までで消費されきった、という感じがしないでもない。今後はもっと、純粋にプリミティヴな方向へと、興味の対象が細分化していくのだろうか。

エンチャン「民族音楽いいんだけど、通になる人っているでしょう? かつてのブルース・マニアとかレゲエ・マニアとか。なろうと思ったんだけど、やっぱりそうじゃなくて、ボクがああいうのが好きなのは、ワケが解んない、というか、エッ!ていう驚きがある、っていうね・・・・・。あと、宗教音楽って、やっぱりすごい好きですよ。グレゴリオ聖歌とか、ゴスペルもそうでしょう?ガムランも。ある程度、現実じゃないところとか・・・・・」

現代の音楽シーンとはまた違った意味で、音楽の目的と手段とが明確化されていた時代があった。そんな時代の神話作用が、この20世紀末にも再び訪れつつある。最先端の部分で音楽をクリエイトしている人間達は、必要最小限の音が、もっとも神聖な時代に最も有効だったように、次々と音数の少ない音楽を生み出していく。ローリー・アンダーソンしかり、プリンスのニュー・アルバムしかり。

エンチャン「何にでも起承転結とか物語があるように、グレゴリオ聖歌、ベートーベン、ワーグナーと、だんだん大ゲサになってって、それからだんだん”無”に近づいて終っていくっていうか」

”終る”っていうのは?

エンチャン「”終る”っていうか、やっぱ、全ての音楽は最終的に”無”に、”無音”の状態を目指す、みたいなところあると思うんだけど。そういう物語ってあると思うよ。・・・・・とにかく、”熱狂”はもう無くなったね、そういう意味じゃ。でも、”熱狂”したい人はいるし、”熱狂”は”熱狂”で、有っていいんじゃないか、と」

そこまで醒めていて、あのエネルギッシュなライヴを繰り広げるなんて、とても同一人物とは思えない。

エンチャン「だから、アルバムのGOLD SIDEみたいなね、最近ああいう(静かな)曲ばっかり書いてるとマズイんですけど(笑)。もうちょっと激しいものも書きたいな、と思うんだけど、やっぱ、そういうふうになっちゃう。コード進行もあんまり動かないほうが気持ちいいし・・・・・」

全世界的に”波”は、”大きな波”ではなく、”さざ波”になりつつある。

エンチャン「ファッション、音楽、アートって、パーッといっしょになって出た時期ってあったでしょう?ああいうカーニバル的状況からは遠ざかりつつあるっていう気がする。そういう意味で、ロックが前衛であった時期ってあったと思うんだけど、どうなのかなあ。前衛音楽はまた、前衛音楽をやるんじゃないのかな」

岡野「一般的にこれは前衛であるか、これはポップであるか、みたいなのはさ、非常にあいまいなものでしょう?何となくわかりにくそうだから前衛とか、わかりやすいからポップだとか。じゃ、わかりやすいメロディで前衛ができないかっていうと、そんなことはないしね。だから、前衛であるか、ポップであるかって関係ないし。・・・・・ポップなポップスってボクは興味ないし、前衛の前衛っていうのも興味ないからね。前衛なポップスか、ポップな前衛かっていう、そういう裏腹なものがあるものって、やっぱりオモシロイですね」」

例えば?

岡野「民族音楽なんかホント、あれは前衛でも何でもない、非常にポップスなわけじゃない?その(現地の)人たちにとっては」

エンチャン「大ポップスだね。ポップスの権化(笑)」

岡野「だけどそういう、向こうのポップスなんかを、ボク達が聞いても歌えないじゃない?いっしょに。リズムも何拍子なんだか全然わかんないし。だけど、あの人達はいっしょになって歌ってる、みたいな。そういう何か”謎”っていうかね、そういうものってオモシロイね」

ビートはさざ波のように細分化され、メロディは微振動を繰り返し、詞は細かいひだになってまとわりつく。

エンチャン「ヘタに物語は作りたくないし・・・・・。第3世界って、やっぱり神話の国だから、神話っぽいのはやってみたいね。SFと神話がいっしょになったみたいなの、好きだなあ。神話って生も死もないっていうか、未来と古代がつながっている、みたいなねところがイイね」

「Player」1985年7月号掲載記事

「Player」1985年7月号掲載記事