PINKのアルバムを聴いていると、ひとつひとつの音が、とてもこだわって作られていることに気付く。そういったこだわりは、どんなアルバムでも、どんなアーティストでも多かれ少なかれあるのだろうが、その度合いが相当に高いと思われる。

彼等の持つこだわりは、フワフワと感覚的なものではなく、頑固で肉体的であると同時に理屈っぽい。それがバンド全体として持っているもの、というより6人それぞれが自分の出す音に対してこだわっているため、全体もそうなってしまった、といった印象を受ける。

実際、ひとりひとりの音楽的な好みや指向性はまったくバラバラで、そのくせそれぞれが一家言あるマニアと言えるほど、ゆたかな知識や情報や体験を持っている。ぼんやりとレコードを聴いて雑文を書きちらしているだけの私などが、適当なことを言うと足元をすくわれてしまうほどだ。

そんなこだわりの象徴は、岡野ハジメのベース。彼は市販されているベースの形がカッコよくないから、と自分で作ったベースを使っている。銀色で、TVゲームに現れる宇宙船みたいな形をしていて、ピックアップなども自分で部品を集めて作った。これに至るまでに何台も改造したけど気に入らなかった、と話してくれたことがある。彼はグラム・ロックの信奉者で、「グラムは精神論」というのが口ぐせだ。PINKの、ネバっこいビートは彼のベースに負うところが大きい。彼は、ちわきまゆみのソロ・アルバムをプロデュースしている。

ドラムスの矢壁カメオがこんなことを言っていた。

「僕のドラムって、女性的だと思うんだ。それで岡野くんのベースって男性的なの。ふつうドラムってうしろにドーンと構えてて、みんなオレについてこいみたいなとこってあるじゃない。でも僕の場合そうじゃないの」

矢壁くんのドラムは、そう言われてみると鈴木さえ子のドラムと似ているような気がする。そう思っていたら福岡くんがこう補足的に説明した。

「カメちゃんのドラムって、生音でやってもジャストなノリなんだよね。新しいタイプのドラムだと思う。デジタル使うとジャストになっても個性が出ない場合が多いけど、カメちゃんの場合、ドンカマだけで、ジャストで個性的な音になるんだ」

リズム隊以外のプレイヤーたちも同じようにそれぞれがこだわり、個性というものを前面に出してPINKのサウンドは成り立っている。拡散してしまいそうなイメージをつなぎとめているのは、PINKがバンドだからである。うまいプレイヤー、個性的なミュージシャンを集めてセッションをするのとは根本的にちがう。

そして彼自身のヴォーカルについてはこうだ。

「詞よりも、人の声とかメロディー、曲の雰囲気だとか、やっぱり音楽で語っていきたいというのが強い。詞を軽視しているわけじゃないけど、日本語っていう問題がある。どうしても日本語でいいものを書こうとすると古典的なものになってしまう。それを壊して新しいものを創り出しても、根付き得ないものだと思うし。よく英語っぽい発音のしかたして歌う人がいるけど、あれは方法論として面白いと思うけど、それが根付いて、新しい日本語のリズムなりメロディーなりが本能的に根付いていくかっていうと不可能だと思う。1枚目の時、日本語の詞をここまでロックっていうか、メロディーにのっけたのは珍しいって評があってうれしかったんだけど、やっぱりある程度日本語の持つひびきの肉体化っていうのが一番重要だし、訴える力があるんじゃないかと思ってる」

PINKというバンドについてあれこれ考えていると、彼らのやろうとしていることのキーワードになっている「無国籍性」というヤツがひっかかってくる。宣伝用のチラシに印刷されていたこの言葉は、本誌ではポピュラーなもので、民族音楽のリズムを取り入れたりして新しいスタイルを出しているものに対して与えられるものだが、これには二つの側面があると思う。そのひとつは文字通りのもので、アメリカのミュージシャンがアフリカのリズムを取り入れたり、ヨーロッパのバンドがインド音楽を取り入れたりして国境を取っぱらってしまうこと。PINKも、ガムラン風のリズムがあったり国籍不明のサウンドが入りこんだりしていて、そういった意味の無国籍性は十分に持っている。しかし、それは、明らかに日本という国の音楽シーンに根ざしたものだ。

そこでもうひとつの無国籍性の意味が浮き上がってくる。既成のロックとかジャズ、ポップス、ニューミュージック、歌謡曲などといったジャンルの、いずれにもぴったりはまらない、極端な言い方をすれば新しいフュージョン(融合)ではないかと思うのだ。近頃の、こうした御都合主義的ジャンル分けが不可能に近い音楽シーンにあって、こんなことを言うのは茶番かもしれないが、非常にロックしていながら日本的なロックというジャンルにあっては異質な存在である。

感覚的な捉え方だけど、これらのことを考えていくと、PINKはムーンライダースと似ているなあという気がしてくる。スタイルやバンドのあり方はずいぶん違うけれど、どちらもメンバーひとりひとりの技量やセンス、キャリアなどには定評があり、音そのものへのこだわりは、人一倍強い。そして脱日本的な、一般には無国籍なサウンドを作ると言われているが、その実、彼等の作り出すものはとても日本的である。日本人の耳を通して聴いた東洋や西洋が、彼等を媒体にして見えてくるような気がする。ムーンライダースがピエール・バルーと共演した時、私はそれを具体的に感じたのだが、PINKももし誰か海外のアーティストと並列で演奏したら、きっと同じように感じると思う。加えて、ひとりひとりバラバラのように見え、誰かのバックやサイドに回った時にその技量が大きく発揮されたりもするが、全員が集まった時にはまぎれもなくバンドとしての音を出す。そして、どちらも、本誌の読者のような洋楽ファンにも受けがいい。こえを「レベルが高い」のひとことで片づけてしまうのは安易すぎる。

PINKがデビューした時、平山雄一さんと彼等について対談し、「こういうバンドが好きだということは、自分のロック体験を愛しているということだ」と言われ、なるほどと思ったのだが、日本語を話しながら英語の歌を聴き、洋楽と邦楽の間でのたうち回っている自分というものが、たしかに彼等のアルバムを聴いていると見えてくるようだ。

(文/今井智子)

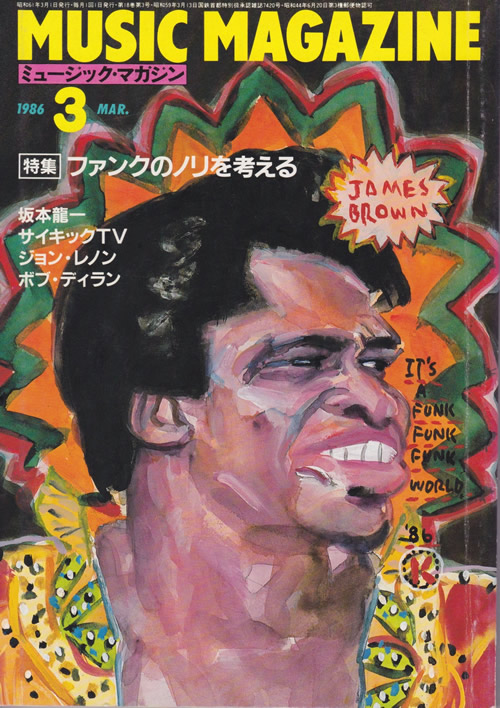

「MUSIC MAGAZINE」1986年3月号掲載

「MUSIC MAGAZINE」1986年3月号掲載

※PINKファンの方より貴重な記事データをご提供いただきました。