このところ、PINKの評判がすこぶるいい。しばらくの間、メジャーなシーンをひっぱってきたのがYMOを始めとするキャリア組だったとすれば、やがてその地位にとって代わるだろう次の世代の筆頭にPINKの名を挙げる人も多いのだ。

このところ、PINKの評判がすこぶるいい。しばらくの間、メジャーなシーンをひっぱってきたのがYMOを始めとするキャリア組だったとすれば、やがてその地位にとって代わるだろう次の世代の筆頭にPINKの名を挙げる人も多いのだ。

ただし、それは一部の話で、一般的な評価はこれからといったところだろう。彼らを、スタジオ・ミュージシャンとしても活躍中のテクニシャン集団とみるか、それとも活気があった頃のナイト・クラブ・シーンから出てきたユニークなファッション・バンドとしてみるか、それによっても人それぞれに見方が異なってくる。

とらえる観点によってイメージが違うように、PINKのサウンドもひとつに留まらないさまざまな側面を持つ。彼らの音楽を耳にすれば、その中にガムラン風リズム、エスニック・ビート、グラム・ロック等、さまざまな要素を聴き取ることが可能だ。しかし、だからといって、それなりのテクニシャンたちがただはしゃいでるかのような散漫な感じはしない。結局、多彩な音要素はPINKのやろうとしているサウンドの中に過不足なく収まり、一聴してすぐ彼らとわかる独特の音世界を創り出している。

ボーカルの福岡ユタカは言う。

「やっぱりね、バンドっぽいんですよ。1枚目の時、手慣れの人がバンドっぽく作ったみたいな評価した人がいたけど、全然そんなことない。そんな器用な連中じゃないしね。ある種のコンセプチュアル・アートみたいに枠を決めてその中でやるのでもないし、ターゲットはこれ、音はこうって逆算してシステマティックに作ってるわけでもない」

「譜面も自分達のためには作らず、ミキサーのロケーティング用に書くみたいなさ。譜面でやってると、それが曲の原稿みたいになって、どうしても手慣れた感じになっちゃうんだよね。だから、そういうことは結局できないし、性に合わないんだぞと」(矢壁アツノブ)

「この間、イギリスの人から、『PINKにはバンドのオーラがある』っていわれて凄く嬉しかったんだよね。それこそ、イントロ聴いただけじゃ誰のレコードがわからないのって最近多いじゃない。そういう意味じゃ、『ああ、これPINKだよね』って音を出してると思うよ。逆算方式じゃこういう音は絶対出来ないね」(福岡ユタカ)

実際、一人一人の個性、多彩な音楽的指向性をつなぎとめているのは、彼らがあくまでバンドという形態にこだわり、その中で個々の技量、アイデアをたたかわせることによって、バンドとしてのアイデンティティを獲得しようとするその姿勢にあるのだろう。それは、ある意味で古典的なバンドのあり方を想い起こさせるが、同時に、オーソドックスなスタイルの中にこそ革新的なものを生むヒントがあることにも気づかされる。

などと、PINKの魅力にういて考えていけばいくほど、その漠然としたイメージをうまく表現する言葉が見つからず、じたばたすることになる。

よく言われるように、高い演奏力に裏打ちされたアレンジ、アンサンブルの妙、それらが織りなすダイナミズムが大きな魅力であることは間違いないのだが、それだけでは説明できないような気がする。なぜか彼らの音楽を聴いていると、かつての日本のロック・バンドについて語られたさまざまな問題点---洋楽のコピーを経て現在に至るまで先達が試行錯誤しながら克服してきた事柄---を、彼らはこともなげにやり遂げ、さらにそれを乗り越えんとしているようにさえ思える。

「ロックを聴いて、それが格好いいと思ったらしょうがない。そこで決まりだよ。自分がいいと単純に思ったものを作っていく。自分が自分に出会っていく音楽、自分にとってのテーマだし、作る上では、無自覚に今まで聴いてきた音楽を、自分なりの整理の仕方で出しているとは思うけど。でも、もっと音楽は本能的なものだと思うしね。特にメロディとかリズムとか、根本的な問題はそういうところだと思ってる」

「言いかえれば波と時間。時間軸がリズムだとしたら、それに付随して動く波がメロディじゃない。それ以外の音楽があるのかな、みたいな」(矢壁)

「民族音楽なんかは、沢山の人の中で、何百年もかかって淘汰されてくるわけだから、ある種人間の本能に近い部分、普遍性をもってるよね。メロディにしてもリズムにしても。ボトムがしっかりしている。だから、僕は作る時にその辺のことは凄く考えて・・・・・いや、考えないんだよ。(笑)好きな音楽をやって、ふっと気がついたときに、”あ、従来の日本の音楽とは全然違う所にきちゃった” それでも、みんなは聴いてわかるし、楽しめる、そういうものでありたい。それだけは、意識してる」(福岡)

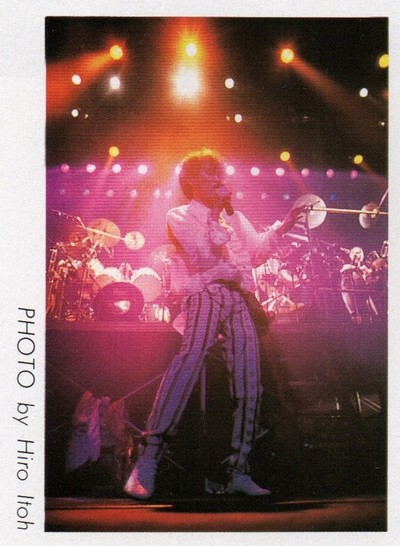

インタビュー:清宮基邦/写真:Hiro Itoh

「Beat MAGAZINE」掲載(1986年 CDジャーナル5月号増刊)

★フォトグラファーHiro Ito氏は2014年に逝去

→ ブログ記事「ヒロ伊藤を送る会」